| Исторический район в Москве | |

| Тушино | |

|---|---|

| |

| История | |

| Первое упоминание | 1512 год |

| В составе Москвы с | 1960 год |

| Другие названия | Коробово (XIV век) |

| Расположение | |

| Округа | СЗАО |

| Районы | Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Южное Тушино |

| Станции метро |

|

| Координаты | 55°49′40″ с. ш. 37°25′48″ в. д.HGЯO |

|

|

|

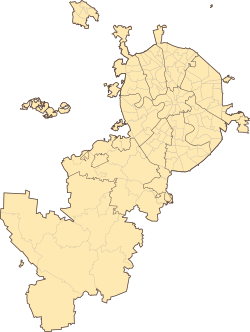

Ту́шино — вернакулярный район на северо-западе Москвы. Впервые упоминается как деревня в 1512 году. С 1938 года — город, с августа 1960 года — в составе Москвы. Ныне территория разделена на три района: Покровское-Стрешнево, Южное Тушино и Северное Тушино. Границы исторического района Тушино не совпадают с границами местности Тушино, но входят в её состав вместе с историческими местностями Захарково, Петрово, Братцево, Алёшкино, Иваньково, Покровское-Стрешнево и Спас.

Местоположение

В настоящее время под Тушином понимается территория бывшего Тушинского района Москвы внутри МКАД, представляющая собой сегмент между Химкинским водохранилищем, Москвой-рекой и МКАД. Административно она включает три входящие в состав СЗАО района: Покровское-Стрешнево, Северное Тушино и Южное Тушино. До постройки водохранилища (1932—1937) эта территория соответствовала бассейнам рек Сходни и Химки с расположенными на них деревнями и сёлами. По Сходне (с севера на юг): Братцево, Петрово, Спасское, или Спас, и Тушино (у слияния Сходни с Москвой-рекой); по Химке: Новое Бутаково, Алёшкино, Захарково и Иваньково. Если берега этих речек издавна были густо заселены, распаханы и освоены, то на водоразделе между ними находился крупный лесной массив, в котором ещё в начале XIX века водились лисы и встречались, хотя и набегами, волки. Сейчас остатком этого массива является Алёшкинский лес; ранее он тянулся до Покровского-Стрешнева. В излучине Сходни, у бывшей деревни Петрово и усадьбы Братцево, находится так называемый «Сходненский ковш» (или «Сходненская чаша») — гигантская впадина неясного происхождения глубиной 40 метров[1], возможно, метеоритный кратер.

Название

Вероятно, названо так в XV веке по прозвищу владельца, боярина Василия Ивановича Квашнина-Туши, хотя возможно, что, напротив, прозвище его было связано с этими местами. В прошлом излучина Москвы-реки, подходящая к Тушину с юга, летом была проходимой даже для телег благодаря бродам, которые обеспечивали полную безопасность и при переправе по льду[2].

История

Древнейшие времена

На территории Тушино сделана самая древняя на территории Москвы и Московского края находка, свидетельствующая о пребывании там человека — Сходненский череп конца ледникового периода[3][4]. Впрочем, в ледниковую эпоху человек появлялся в этом районе лишь спорадически. Местность была заселена людьми с эпохи мезолита (Мякининская стоянка на противоположном берегу Москвы-реки); от неолитических племён льяловской культуры осталась стоянка «Алёшкино-1» (3—2-е тысячелетия до н. э., см. Алёшкинский археологический комплекс); стоянки той эпохи обнаружены по Москве-реке в ближайших окрестностях Тушина (Щукино, Серебряный Бор, Троице-Лыково). В Алёшкине найдены орудия и керамика фатьяновской культуры; курганный могильник этой культуры, известный под названием Спас-Тушинского, был раскопан у Москвы-реки за МКАД. У Спасского находились также три городища раннего железного века (угро-финских племён дьяковской культуры, VII в. до н. э. — VII в. н. э.): 1-е Спас-Тушинское за МКАД (недалеко от платформы Трикотажная); несколько дальше, также за МКАД, 2-е Спас-Тушинское; и 3-е Спас-Тушинское, или просто Тушинское, между деревнями Тушино и Петрово. Дьяковское селище обнаружено и в Алёшкине.

Славяне

Впоследствии возникли и славянские поселения, частью на древних финно-угорских городищах. Славяне-вятичи оставили после себя группы курганов, как например между Спасом и Братцевом, у Тушинского городища или под Алешкином. Местность находилась на оживленном водном пути, по которому суда из Москвы-реки «всходили» по Всходне (ныне Сходне) до Клязьмы (точнее, до нынешних микрорайонов Новоподрезково, Подрезково и Черкизово, где был устроен волок). Административно местность находилась в пределах округа, именовавшегося в духовной Ивана Калиты «Горетова волость», позднее «Горетов стан» — по речке Горетовка, притоку Сходни[5][6][7].

XIV—XVI века

В 1332 г. «Князь великий даст ‹боярину Родиону Несторовичу› село во области круг реки Всходни на пятнадцати верстах»; по-видимому центром владения было село Коробово, будущее Тушино. Боярин был сыном Нестора Рябца, выходца с юго-западной Руси (из Киева или Галича); в 1304 г. он спас Ивана Калиту в битве под Переяславлем; затем, будучи наместником московской половины Волока Ламского (Волоколамска), присоединил также новгородскую половину. За это он и удостоился этой награды от Калиты. Он же или его сын Иван Родионович Квашня, командовавший костромскими полками в Куликовской битве, в память спасения Ивана Калиты основал Спасо-Преображенский монастырь на холме на месте городища Спас-Тушино-1. В этом монастыре Иван Квашня был похоронен в 1390 г. Землю унаследовал его сын Василий, за наследственную дородность прозванный Туша и давший своё имя Тушину. Затем село принадлежало его сыну Александру Васильевичу Тушину и внуку Михаилу Александровичу Тушину. После смерти последнего было поделено между двумя его младшими сыновьями, Петром и Семеном. Часть села, принадлежавшую Петру, приобрел в 1512 г. его старший брат Федор Михайлович, и именно в этой купчей содержится первое письменное упоминание о Тушине:

Купил есмь у своей снохи у Анны у Петровой жены Михайлова сына Тушино да у его дочерей… половину села Коробовского Тушино, которым селом благословил отец мой Михаила братью мою Петра да Семена по половинам в Московском уезде в Соболевском стану на реце на Всходне, да дал есми на нём полтораста рублев да половина.

Второе название Тушина — Коробовское — явно владельческого происхождения, как и само название Тушино; но поскольку после начала XIV века владельца с подобным именем не известно, из этого делается вывод, что владелец по имени Короб жил до Родиона Несторовича и что, следовательно, село существовало ещё до времён Ивана Калиты.

Границей владений Родиона Несторовича и его наследников, видимо, являлась Химка, так как известно, что во второй половине XV в. сёла по её левому берегу — Святые Отцы (Всехсвятское, ныне район Сокола), Щукино и Нахинское (Никольское, район нынешнего Водного стадиона) — составляли вотчину князя Ивана Юрьевича Патрикеева.

После смерти Фёдора Тушина половина села отошла к его дочери Стефаниде, вышедшей за князя Петра Телятевского, а вторая половина осталась за Семеном Тушиным, погрязшим в долгах; у него она была приобретена в 1542 г. его племянником воеводой Андаканом (Евдокимом) Федоровичем Тушиным, сыном Фёдора Михайловича, впоследствии судьёй в Московском Судном приказе. В 1562 году он постригся в Спасский монастырь, передав туда и свои владения. В 1569 г. сестра Андакана княгиня Стефанида Телятевская по смерти мужа также постриглась под именем Софьи и подписала грамоту Троице-Сергиеву монастырю «на вотчину отца её Федора и брата Андакана: на монастырь Преображение Спаса да на село Тушино с приселком и с пустошами». В том же году монастырь получил от вдовы Анны Фоминой деревню Братцево, в 1571 г. от Федора Васильевича Тушино — Бараковский луг рядом с селом Тушино, в 1575 г. от Семёна Фёдоровича Нагого — деревни Наумова и Городище, полученные последним от Андакана Тушина в приданое за дочерью. Деревни эти находились у Тушинского городища, чуть выше Тушина по течению Сходни (у впадения в Сходню реки Городенки, текущей со стороны нынешнего проезда Строителей и ныне заключённой в коллектор).

В Тушине было создано монастырское хозяйство: двор монастырский (усадьба управляющего) и коровий двор. Ещё один монастырский двор имелся в Наумове. В 1576 г. в Тушине и Наумове насчитывалось 35 крестьянских и 9 бобыльских дворов. К этому следует добавить мельницы, также перешедшие к монастырю: Устьинскую у устья при впадении в Москву-реку, Подсельную около Волоцкой дороги (ныне Волоколамское шоссе), Мостовую у нынешнего железнодорожного моста и Подзаразную (от «заразы» — заросли) у Городенки. Мельницы сдавались внаём и приносили 90 рублей годового дохода. Крестьян разделили на 5 вытей, с каждой из которых брали оброк: 100 яиц и полведра сметаны, а также по 9 денег (деньга — полкопейки) приказному, по алтыну (3 копейки) за лес для домашних построек, по гривне за «выводную куницу» (невесту). Но главные повинности крестьян заключались в выполнении «пашни, и сена, и дров и повозов монастырских».

Смутное время

.jpg/250px-S._V._Ivanov._Time_of_Troubles._Moscow_region._Impostor's_army._(1908).jpg)

Тушино стало широко известно после событий Смутного времени, когда Лжедмитрий II разбил здесь свой лагерь (июнь 1608 — март 1610) и получил прозвище «Тушинский вор». В результате село превратилось в большой город — «альтернативную столицу» России, который был полностью сожжён в марте 1610 г. при отступлении тушинцев, так что на месте Тушина осталась пустошь. Постепенно село снова возродилось. Позже на территории лагеря и окружающей местности часто находили оружие — сабли, копья, бердыши, остатки кольчуг, стрелы, ядра, свинцовые пули, топоры, монеты, особые трёхконечные заострённые «кошки», так называемый «чеснок» (разбрасывался по полю и впивался в копыта лошадей). Большое количество находок было сделано в 1898 г. при прокладке железной дороги; часть их можно увидеть в Государственном Историческом Музее.

XVII — середина XIX века

_Полдень._Окрестности_Москвы._Братцево.jpg/200px-Шишкин_И._И._(1866)_Полдень._Окрестности_Москвы._Братцево.jpg)

Написана на основе братцевских этюдов.

Тушино быстро оправилось от разорения и в 1623 г. числилось сельцом, в котором были записаны двор монастырский с приказчиком, 16 дворов крестьянских и 20 дворов бобыльских. В 1646 г. было 39 крестьянских и 10 бобыльских дворов, в которых проживало 120 душ мужского пола (всего около 250 человек). На мельницах были заняты 2 бобыля-мельника. Однако после эпидемии чумы 1654 г. Наумовка вымерла, а в самом Тушине в 1678 г. было только 62 души, и только в 1704 г. численность достигла 104 душ.

Тушино считалось сельцом, так как не имело своей церкви — жители были приписаны к церкви Спаса Преображения в Спасском. Деревянная церковь Рождества Богородицы была построена при Анне Иоанновне, в 1730 г.

Июня 18 числа запечатан указ о строении церкви, по челобитью Троицкого Сергиева монастыря архимандрита Варлаама с братьею, велено: в Московском Уезде, в вотчине оного монастыря, в селе Тушино с деревнями, из дому Её Высочества государыни царевны Прасковьи Ивановны (сестра императрицы) церковь деревянную во имя Всем Скорбящим перевесть и построить вновь во имя тот же храм…

В 1764 г. монастырские земли были секуляризованы и перешли в ведение Коллегии экономии. На 1763 г. имелся монастырский двор с двумя кельями «для приезду властей» и житницами размером 222 на 75 м, на месте бывшего лагеря. Там же находился скотный двор, где содержалось 10 коров, 30 овец и ягнят. Двор охраняло 5 сторожей. Крестьяне платили примерно по 4 рубля с полтиной. Мельницы были сданы в аренду московским купцам за 30 и 51 рубль в год. С секуляризацией барщина была отменена, оброк снижен до 1 рубля с полтиной с души (с 1783 г. 2,5 рубля). Благодаря отмене барщины крестьяне занялись промыслами: извозом, содержанием постоялых дворов, гонкой леса из Гжатского уезда. В 1800 г. селе было 42 двора, 152 человека мужского и 173 женского пола.

Мельницы, сданные купцам, были переделаны ими в лесопильню (устьинская) и суконные мануфактуры, что отняло у крестьян возможность молоть зерно (при том что мельницы когда-то были построены крестьянским коштом). В 1805 г. крестьяне подали в московский суд жалобу на нового владельца мельниц князя Барятинского, но последствий она не имела. В 1812 г. в Тушине побывали французы, убив четырёх крестьян. Накануне Отечественной войны в селе не стало церкви; древняя икона Рождества Богородицы была перенесена в церковь Спаса Преображения, откуда ежегодно 6 июля, 15 августа и 8 сентября совершался крестный ход к воздвигнутому на месте церкви надглавному кресту.

Тушино в конце XIX — начале XX века

В 1852 г. в Тушине было 75 дворов и 420 жителей, в 1899 г. — 165 дворов и 846 жителей.

Деревня числилась в составе Всехсвятской волости Московского уезда (с центром во Всехсвятском, ныне район Сокол). Созданное в 1864 г. земство построило мост через Сходню, в 1876 г. открыло четырёхклассное начальное училище и в 1887 г. больницу на 13 коек (в 1895 г. переведена в Никольское). В селе было 3 трактира и 5 лавок. Мужчины занимались ломовым извозом для окрестных фабрик, женщины вязанием на дому чулков и перчаток.

К концу XIX в. район был покрыт фабриками. Бывшая Мостовая мельница с 1875 г. стала сукновальной фабрикой В. Н. Сувирова (после его смерти — М. И. Сувировой); его брат И. Н. Сувиров открыл фабрику в Иванькове, переведенную в 1879 г. в Братцево; у него была также фабрика в Спасе, тогда как Е. Х. Белишев создал на месте Устьинский мельницы шерстопрядильное и суконноткацкое заведение на 100—120 рабочих; впоследствии купец Н. Третьяков выстроил на этом месте крупную кирпичную сукноткацкую фабрику, сохранившуюся до наших дней. В 1898 г. была проведена железная дорога, в 1903 г. открыта платформа «Тушино».

В 1915 г. в корпуса закрытой к тому времени фабрики М. И. Сувировой был эвакуирован из Риги резиновый завод товарищества «Проводник», расширивший и перестроивший фабрику (с 1929 г. — Тушинская чулочная фабрика).

Тушино и революция

Рабочие активно участвовали в революционном движении: в 1905 г. были созданы дружины, и во время декабрьских боёв в Москве (12 декабря) дружинники сделали безуспешную попытку отбить у станции Тушино обоз с оружием. После подавления восстания в Москве в Тушино была направлена казачья карательная экспедиция.

В октябре 1917 г. местные рабочие поддержали большевиков и лозунг «Вся власть Советам»: так, за него высказалось общее собрание рабочих завода «Проводник». 29 октября при Тушинско-Гучковском совете рабочих и солдатских депутатов был создан революционный комитет, который с помощью красногвардейцев захватил контроль над окрестными станциями. Многие местные красногвардейцы принимали участие в Октябрьских боях в Москве: только с «Проводника» к 31 октября в Москву было отправлено 104 человека.

17 красногвардейцев фабрики Хутарева (бывш. Сувировой) в Братцеве, вернувшись после боёв и найдя ворота фабрики закрытыми, арестовали хозяина, который после этого бежал (см. статью Братцево). В результате с начала 20-х годов и вплоть до коллективизации в районе Тушина не действовала ни одна фабрика, кроме Братцевской.

Рабочий посёлок Тушино

В 1927 г. деревня Тушино насчитывала 253 двора и 1296 человек.

В 1929 г. Тушино было причислено к Сходненскому, с 1932 г. — к Красногорскому району. В 1930 г. был создан колхоз, выращивавший главным образом овощи.

В 1929 г. корпуса бывшего завода «Проводник» были оборудованы закупленным в США ткацким оборудованием и открыта Тушинская чулочная фабрика.

В том же году создана лётная школа Осоавиахима. В 1930 около железной дороги построен планерный завод. В 1931 г. западнее деревни Захарково возникает аэродром (аэродром ГВФ). В 1932 г. к северу от железной дороги построен самолётостроительный завод (завод № 62 ГВФ, он же завод имени Молотова — ныне ТМЗ), а в 1933 г. — авиамоторный (завод № 63 ГВФ, с 1933 г. — № 82 ГВФ, с 1938 г. — № 82 НКВД, с 1940 г. — № 82 НКАП, с 1942 г. — № 500 НКАП, с 1963 г. — завод «Красный Октябрь», с 1983 г. — Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева). Рядом с заводами возводились бараки для рабочих. Вскоре при заводе возникла «шарага» — тушинская технологическая группа во главе с заключённым А. А. Шумилиным (бывший руководитель Опытного завода ЦНИИ авиационного моторостроения). В мае 1938 г. в Тушино была переведена другая группа заключённых инженеров во главе с А. Д. Чаромским и Б. С. Стечкиным и было создано ОКБ-82 НКВД СССР при авиазаводе № 82, насчитывавшее более 100 человек. Главным конструктором был назначен Чаромский. Перед группой стояла задача создать дизельный авиационный двигатель, и Чаромский предложил дизель, вдвое превосходивший по мощности все известные в то время двигатели.[8][9]

В 1932 году началось строительство канала Москва-Волга (пущен в 1937), в результате чего зона строительства была огорожена колючей проволокой и вошла в систему Дмитровлага, а Тушино стало одним из центров «архипелага ГУЛАГ». После пуска канала бывшие лагерные бараки использовались как жилье; последним напоминанием о лагерях оставалась вышка у деревни Иваньково, снесённая только в 1995 г.

Через территорию Тушина, кроме собственно канала Москва-Волга (образовавшего здесь Химкинское водохранилище), был проложен также деривационный канал; через последний перекинули два моста: Западный и Восточный. На трассе Волоколамского шоссе под каналом Москва-Волга был построен тоннель. В результате строительства предприятий и канала население сильно возрасло. В 1933—1934 годах в заболоченной пойме Москвы-реки был создан аэродром Осоавиахима, а на Волоколамском шоссе — здание Центрального аэроклуба им. Чкалова.

1 июля 1934 года ВЦИК постановила образовать рабочий посёлок Тушино, Красногорского района, при станции того же наименования, М.-Белорусско-Балтийской железной дороги, включив в его состав Захарково 1-е, Иваньково, Тушино и территорию расположенных на землях этих селений промпредприятий[10].

Город Тушино

В июне 1938 Тушино получил статус города в составе Красногорского района Московской области. В него был включён посёлок Иваньково. В 1944 в городскую черту Тушина вошли посёлки Покровское-Глебово и Трикотажный, а сам город стал подчиняться непосредственно области. В этом же году из Москвы (от Сокола) к Тушину проложили трамвайную линию. В феврале 1945 через станцию стали ходить пригородные электропоезда.

В 1950-е гг. в Тушине развернулось жилищное строительство. На месте бараков возникли кварталы жилых домов. В центральной части города наиболее парадно застраивались улицы Свободы, Советская (ныне Мещерякова), Октябрьская (Вишнёвая), Молодёжная (Долгова), Молотова (ныне Лодочная), Большая Подмосковная и др. На окраинах возникли посёлки Новый (Новопосёлковая улица) и Комсомольский (1—3-й Тушинские проезды). Ранее 1-й и 3-й Тушинские проезды назывались 1-я и 2-я Комсомольские улицы, а 2-й Тушинский проезд порядкового номера не имел (возможное первоначальное название: Малые Октябрьские лагеря). На момент присоединения к Москве в Тушине было 67 улиц.

В составе Москвы

В августе 1960 Тушино вошло в состав Москвы: сначала в Краснопресненский район, а в 1969 вместе с территориями окружавших ранее город деревень (Братцево, Петрово, Алёшкино, Захарково) выделено в Тушинский район. C 1991 г. территория бывшего Тушинского района поделена между московскими районами Покровское-Стрешнево, Южное Тушино и Северное Тушино, причём историческая часть Тушина по такому делению оказалась в Покровском-Стрешневе.

Население

| Численность жителей Тушина по годам[11] | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1800 | 1852 | 1883 | 1899 | 1929 | 1939 | 1959 |

| 320 | ↗420 | ↗680 | ↗850 | ↗1370 | ↗40 000 | ↗89 900 |

Транспорт

- Трамвай

- Троллейбус (ликвидирован в 2020)

- Автобус

- Станции метро

Планерная,

Планерная,  Сходненская,

Сходненская,

Тушинская

Тушинская - Железнодорожные станции и платформы Тушино,

Трикотажная,

Трикотажная,  Покровское-Стрешнево линии МЦД-2 (Рижское направление)

Покровское-Стрешнево линии МЦД-2 (Рижское направление)

Известные уроженцы

- Рожков, Денис Игоревич — российский актер и телеведущий.

- Яшин, Илья Валерьевич — российский оппозиционный политик и представитель местного самоуправления.

- Яшин, Лев Иванович — советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР.

Фотогалерея

-

Здание аэроклуба ДОСААФ во время авиапарада 1937 г.

-

Члены правительства на трибуне аэроклуба ДОСААФ во время авиапарада, 1939

-

Авиапарад 1935 г.

-

Портрет Сталина на воздушном параде «Праздник сталинских соколов», Тушино, 18 августа 1938

Примечания

- ↑ Сходненская чаша. Дата обращения: 30 мая 2008. Архивировано 14 июня 2011 года.

- ↑ Строгино Архивная копия от 15 октября 2017 на Wayback Machine Летопись московской окраины. (Обращение: 7.5.17)

- ↑ Загадка сходненской черепной крышки. Дата обращения: 18 августа 2019. Архивировано из оригинала 19 мая 2015 года.

- ↑ Дробышевский С. В. Черепные крышки из Сходни, Подкумка и Хвалынска — постнеандерталоидные формы Восточной Европы. Москва-Чита, 2001

- ↑ Храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском. Дата обращения: 18 марта 2020. Архивировано из оригинала 9 мая 2009 года.

- ↑ Игорь Быстров "Горетов Стан". www.zelen.ru. Дата обращения: 18 марта 2020. Архивировано 11 мая 2008 года.

- ↑ Здесь начиналась Москва. Дата обращения: 24 мая 2008. Архивировано из оригинала 14 мая 2013 года.

- ↑ Виктор Гуревич. Дизельные шараги. Дата обращения: 3 мая 2009. Архивировано 15 июня 2009 года.

- ↑ Волков Александр Александрович Развитие советской авиапромышленности и Ввс Ркка в период репрессий 1937—1941гг часть 3. Дата обращения: 3 мая 2009. Архивировано 29 марта 2009 года.

- ↑ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НОВЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Дата обращения: 24 ноября 2012. Архивировано 4 марта 2016 года.

- ↑ Всесоюзная перепись населения 1959 г. Дата обращения: 21 января 2012. Архивировано из оригинала 19 августа 2011 года.

Литература

- Токмаков И. Ф. Село Спас-Тушино. — М., 1905.

- Памятные места Московской области. Краткий путеводитель. Изд. 3-е / Московский областной краеведческий музей. — М. : Московский рабочий, 1960.

- Мачульский Е. Н. Тушино // Северо-Западный округ Москвы. М., 1997. С. 62—99.

- Коробко М. Ю., Насимович Ю. А. Тушино / Научный совет Российской Академии наук по изучению и охране культурного и природного наследия. — М. : Изд-во Института иностранных языков, 2001. — 52 с. — (Природное и культурное наследие Москвы). — ISBN 5-88966-027-6.

Документальные фильмы о воздушных парадах в Тушине

Ссылки

- Краеведческо-социальный ресурс о Тушине — tushinec.ru

- Старинные окраины Москвы: Тушино

- История Тушина

- Тушино. Из кн. «Памятные места Московской области», 1956

- История Северо-Запада

- Археологические карты района Спас-Тушино Архивная копия от 28 декабря 2005 на Wayback Machine

- Тушино: 3D-панорама усадьбы Братцево

- Если Тушино не город, то и Волга не река. Прогулки с Лесиным

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.