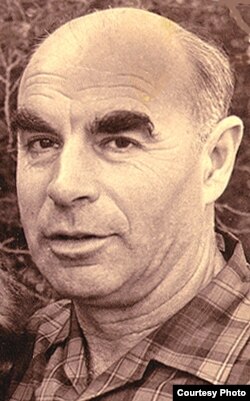

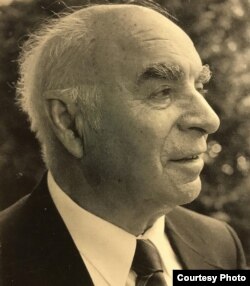

Иван Толстой: Исполнилось 100 лет со дня рождения Марка Александровича Поповского – писателя, публициста, историка науки, биографа. В научно-популярном жанре немало выдающихся авторов – Яков Перельман, Поль де Крюи, Айзек Азимов, Даниил Данин. Когда Марк Поповский печатался в Советском Союзе, его книги вставали в череду этих мирных изданий, сеющих разумное и вечное. Но за закрытыми дверьми он готовил книги недозволенные, крамольные, обжигающие: о драматической судьбе крестьян-толстовцев, об управляемой советской науке, об архиепископе и одновременно хирурге Войно-Ясенецком, о генетике Николае Вавилове.

Когда книга в 1983-м году вышла в Америке, Сергей Довлатов в своей рецензии написал:

"Издательство "Эрмитаж" в Мичигане выпустило новую книгу Марка Поповского "Дело академика Вавилова". Получив экземпляр, я начал довольно рассеянно его перелистывать – это была не первая знакомая мне работа о судьбе великого ученого-генетика. В начале одной из глав мое внимание остановил такой диалог между следователем НКВД (с явно литературной фамилией Хват) и арестованным незадолго до этого академиком Вавиловым:

– Вы арестованы как активный участник антисоветской вредительской организации и шпион иностранных разведок. Признаете ли вы себя виновным?

– Нет, не признаю. Шпионом и участником антисоветских организаций я никогда не был. Я всегда честно работал на пользу Советского государства...

Далее говорилось:

"Этими словами утром 12 августа 1940 года в Москве, во внутренней тюрьме НКВД начался первый допрос академика Вавилова"...

Читая это, я невольно думал: Поповский – опытный литератор, видный публицист, он создал добротную и талантливую монографию, документальное повествование с беллетристическими вкраплениями, реальные фигуры и подлинные события будут искусно оттенены и дополнены вымышленными персонажами и эпизодами... Все соответствует законам жанра... Нечто из "Жизни замечательных людей".

Но чем глубже я вчитывался в текст, тем настойчивее возникало ощущение чуда: Поповский не изображал и не описывал, чередуя факты с рассуждениями и гипотезами, Поповский цитировал, подчеркиваю – ЦИТИРОВАЛ жуткие и строжайше засекреченные документы из архивов НКВД, материалы следственного дела "государственного преступника Вавилова" за номером 1500, ссылался на подлинные тюремные и лагерные акты, вплоть до акта о смерти Вавилова от 26 января 1943 года, приводил копии секретных экспертиз, воспроизводил дословно показания доносчиков, стукачей и лжесвидетелей, приобщенные к агентурному досье ученого, называл реальные фамилии мерзавцев-коллег и функционеров НКВД, которые дружно загубили первого агронома страны и многие из которых благополучно доживают свои дни. (И между прочим, следователь с литературной фамилией Хват также оказался вполне реальной личностью – Алексеем Григорьевичем Хватом, полковником в отставке, ныне проживающим в ведомственном доме в Москве, по улице Горького, 41, квартира 88...)

Писателю удалось проникнуть в тайники, где несколько поколений душегубов бдительно хранят свои секреты, в тайники, к которым едва ли имеют свободный доступ рядовые члены Политбюро

Не будем говорить сейчас о гигантском объеме изученного Поповским материала, о сотнях найденных и опрошенных писателем людей, знавших и помнивших Вавилова, вплоть до его чудом уцелевших сокамерников, о распутанных автором бесчисленных клубках человеческих взаимоотношений, конфликтов, интриг...

Начнем с самого поразительного и невероятного – писателю удалось проникнуть в тайники, где несколько поколений душегубов бдительно хранят свои секреты, в тайники, к которым едва ли имеют свободный доступ рядовые члены Политбюро. Как же это могло случиться?!"

Так писал в своей рецензии Сергей Довлатов.

Это и впрямь поразительно. Но, надо сказать, что Марк Поповский полностью заслужил такое везение, судьба пошла ему навстречу – литературная судьба, и он своего шанса не упустил. В нашей сегодняшней передаче Марк Александрович ответит на мой прямой вопрос, как же это случилось с этими секретными следственными делами?

Но не будем забегать вперед. Автор полутора десятков научно-популярных книг, член Союза журналистов и Союза писателей вынужден был в 1977-году покинуть СССР. На Запад он привез почти уже готовую рукопись "Управляемая наука". И первое же интервью, которое он дал сотруднику Радио Свобода (тоже, кстати, популяризатору науки Леониду Владимирову), было посвящено этому замыслу. В нашем архиве это интервью сохранилось, послушайте его завершающую часть. Диктор Виктория Семенова, запись 20 ноября 1977-го года.

Единственным постоянным героем писателя был ученый-исследователь, открыватель нового

Диктор: 6 ноября из Советского Союза выехал писатель Марк Поповский, автор широко известных книг: "Путь к сердцу", "Хозяин солнечного цветка", "Панацея – дочь Эскулапа" и многих других. В марте нынешнего года Марк Поповский демонстративно вышел из Союза писателей СССР, ибо его книги "Жизнь и житие профессора Войно-Ясенецкого, епископа и хирурга" и "Управляемая наука" не могли быть опубликованы в Советском Союзе, а из его книги "Академик Вавилов" была опубликована лишь часть в крайне урезанном виде. Читатели Марка Поповского хорошо знают, что единственным постоянным героем писателя был ученый-исследователь, открыватель нового. Лишь в книге "Управляемая наука", которая пока не увидела света и впервые, как мы надеемся, прозвучит по Радио Свобода, Марк Поповский пишет не об отдельных ученых, а о состоянии науки в Советском Союзе вообще. Вот на эту тему – что представляет собой сегодня научная работа в СССР – Марк Александрович Поповский и говорил в своей беседе с корреспондентом Радио Свобода Леонидом Владимировым вскоре после выезда из СССР.

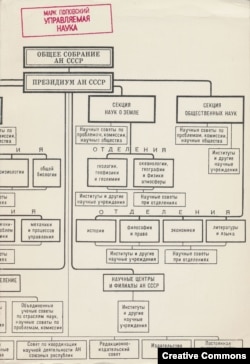

Леонид Владимиров: Вы говорите, что наука, так же как и все остальное в Советском Союзе, подвержена влиянию политики. И это, несомненно, совершенно верно. Что вам известно о том, как осуществляется политический контроль над научными учреждениями в Советском Союзе? Какова механика этого? Как это все происходит?

Марк Поповский: Механизмы чрезвычайно разнообразны, но один из основных это вовлечение в науку людей наиболее управляемых. Это, прежде всего, прием в партию исследователя. Процесс привлечения желанных сотрудников, таких, которые представляются администрации, партийным чиновникам подходящими, идет постоянно, это непрерывный процесс. Молодого человека приглашают в партком, говорят: мы знаем ваши работы, вы – наш человек, вы – русский, простой, хороший, вступайте в партию и будете руководить лабораторией. Есть люди, которые хотят такого продвижения, тщеславие движет порой людьми, но даже когда человек не хочет, то перед ним встает дилемма: либо он становится членом партии и человеком абсолютно управляемым, либо он теряет возможность для научного творчества.

Непрерывный процесс связан с заменой беспартийных партийными

Леонид Владимиров: Вот вы говорите, что он становится членом партии либо теряет возможность. Есть заведующие лабораториями в советских открытых учреждениях, которые не являются членами КПСС?

Марк Поповский: Да, есть, но непрерывный процесс в этом отношении связан с заменой беспартийных партийными, и каждый беспартийный руководитель лаборатории знает, что либо он вступит в партию, либо, рано или поздно, он покинет пост заведующего лабораторией. Директор, его заместитель по науке и секретарь парторганизации являются, по существу, хозяевами института, и они все входят чаще всего в партбюро, где решается, чему быть и чему не быть на ученом совете. Прежде чем собрался ученый совет института, партбюро решает, за что господа профессора будут голосовать. Вот в чем главный механизм, поворотный ключ этой проблемы.

Леонид Владимиров: Но на ученом совете, как вы сами сказали, сидят профессора, и они, стало быть, утверждают все научные перспективы. Каким образом обеспечивается необходимое директору или секретарю партийной организации на ученом совете большинство?

Марк Поповский: Большинство обеспечивается всей историей, всем опытом членов ученого совета. Их жизненный опыт подсказывает им, что если сегодня они не проголосуют за предложение директора и секретаря парторганизации, то завтра они сами будут в бедственном положении. Этот внутренний механизм, опирающийся на личный жизненный опыт каждого члена ученого совета, работает безотказно. Мы знаем лишь отдельные чрезвычайно редкие случаи, когда какому-нибудь молодому или одаренному ученому удается сорвать замысел дирекции во имя науки. И всегда после этого волны расходятся, Москва говорит об этом успехе, об этой удаче порядочных людей в ученом совете. А обычно ученый совет штампует все, что рекомендует дирекция и парторганизация.

Леонид Владимиров: Я хотел бы обратить ваше внимание на одну структурную особенность советской науки и попросить вашего объяснения. За рубежом, и я в этом убедился сейчас на личном опыте, объехав несколько стран и интервьюируя ученых для научных программ Радио Свобода, и мой коллега, наш научный обозреватель Евгений Муслин, работающий в Америке, подтверждает это – большинство крупных научных сил не только в Америке, но и в других странах, сконцентрировано вокруг университетов. Большинство профессоров и, вообще, научных работников высших рангов учат студентов или имеют аспирантов у себя, во всяком случае, какие-то школы вокруг них группируются. В Советском Союзе, насколько мне известно, в университетах также идет научная работа, и немалая. Но все же большинство научных разработок в Советском Союзе сконцентрировано в так называемых НИИ, как в военно-прикладных, закрытых, так и открытых. Как объяснить такое отличие структуры, имеет ли это какое-нибудь значение для развития науки, Марк Александрович?

Марк Поповский: Не только имеет значение, но и решающим образом предопределяет отставание советской науки. Кроме того, такая ситуация, что научные исследования ведутся у нас не в университетах, в значительной степени обоснована нашей социальной системой. С самого начала, желая иметь в руках вожжи управления всеми сферами жизни, большевистская партия организовывала науку, а наука наша организовывалась в начале 1930-х годов по тем же самым принципам, в той же самой системе, что армия, партия – прежде всего, должен быть начальник высший, подразделения вышестоящие, нижестоящие.

И научно-исследовательские институты это есть порождение большевистского образа мышления – это удобно, это под рукой, можно бросить в любой момент туда, куда нужно, заставить, направить, указать. Социально же обусловлено и то, что именно в таких институтах мы совершенно не имеем свежих, оригинальных идей. В университете, где профессор, заведующий лаборатории читает курс, опираясь на свежую лабораторную каждодневность, на новые идеи, которые разрабатываются тут же, где наука оплодотворяется новыми поколениями молодых, наиболее одаренных юношей, там всегда живее процесс творческий, там естественнее увидеть нечто, выходящее за пределы рутины. Но, к сожалению, наши университеты в чрезвычайно малой степени являются источниками научных достижений. На университетскую науку и средств отпускается меньше, университетские лаборатории слабее, хуже оборудованы и, к сожалению, там, где могла бы наука развиваться, для нее места мало.

Леонид Владимиров: А НИИ?

Марк Поповский: Все зависит от того, какое НИИ. Если НИИ занимается научными проблемами близкими к военным целям страны, там лучшее оборудование, лучшие возможности. Но дело же не в этом, а в том, что армейская система НИИ – чаще всего жестко прикладная. А жестко прикладной характер это чрезвычайно типичный характер советской науки. Наши руководители полагают, что смысл науки в получении конечных практических результатов. В этих учреждениях не может возникать свежая, живая мысль, ибо исследователя за узду тянут на практическое разрешение, на разработки, в конечном счете. И тут в разработках гибнет всякая свежая, живая мысль.

Леонид Владимиров: Марк Александрович, вы упомянули о том, что в основном типе советского научного учреждения, в НИИ, основной упор делается на применение науки, на полезность науки, на то, что на советском языке называется "отдачей от науки". Как вы находите, этот практицизм научный, эта постановка реальных целей служит на пользу развития науки, в том числе и прикладной науки, или нет?

Главные достижения мировой науки всегда происходили из абсолютно бесполезных первоначальных посылок, экспериментов, совершенно непрактичных наблюдений

Марк Поповский: Об этом много у нас говорилось в начале 60-х годов, когда было некое потепление вообще в общественной жизни, в том числе и научной. Тогда на страницах "Комсомольской правды" я прочитал большую статью одного видного генетика-вирусолога, который заметил, что главные достижения мировой науки всегда происходили из абсолютно бесполезных первоначальных посылок, экспериментов, совершенно непрактичных наблюдений. Мы же убиваем научную мысль тем, что не даем молодому ученому развивать ту тенденцию творческую, которая ему присуща. Человек приходит в лабораторию, и он не имеет времени заниматься тем, что ему подсказывает присущая ему система мышления, он должен непременно работать над тем, что здесь приказано, заказано, чем занимались до него. Естественно, при такой методике работы не возникает оригинальных мыслей. И наш практицизм оборачивается дикой бесполезностью исследований. Я уж не говорю об огромном количестве диссертаций, которые лежат на полках, они только и нужны для того, чтобы младшие научные стали старшими и вместо 105 рублей получали 250. Я уж не говорю и о статьях в журналах, смысл которых только в том, чтобы увеличить список научных трудов того или иного исследователя. Но просто практически оказывается невыгодным этот всесоюзный научный практицизм. А когда исследователь выбивается из него, а чаще всего это исследователь, который не работает в НИИ (то есть, не чаще всего, а только вне) и создает что-то оригинальное, то это просто трагедия.

Вот история, которую я наблюдаю десять лет. Десять лет я писал, ездил, занимался довольно активно в связи с деятельностью блистательного, на мой взгляд, хирурга из Эстонии Арнольда Сеппо, ему в этом году исполнится 60 лет. Лет за тридцать до этого он проявил себя не только блестящим хирургом, но и талантливым инженером самоучкой. Он разработал совершенно принципиально новый принцип лечения костных переломов, принципиально новый метод лечения гнойных заболеваний костей, ожогов, и так далее. Что же случилось, когда этот человек выступил в печати, выступил на научных совещаниях с этими идеями? А ничего. Последние десять лет мы добиваемся того, чтобы его идеи вышли за пределы маленькой больнички Тынисмяэ в городе Таллинне. Не выходят. Уже после того как мне удалось привести Сеппо в Комитет по делам изобретений, он получил 12 международных патентов, в том числе, ни больше, ни меньше как за живой сустав! За всю историю медицины ни один медик не создавал живого органа. Сеппо создает живые органы. Сеппо получает десятки писем, в том числе от Союза врачей Рурской области, от американцев, от англичан с просьбой приехать и показать как он это делает. Все потрясены его коллеги в этой области! У него больные с переломами самых больших костей человеческого тела лежат в три, в четыре раза меньше, чем в любой самой блистательной больнице большого столичного европейского или американского города.

Но в Советском Союзе эти выдающиеся открытия ученого, создавшего по сути новое направление – он ввел математические методы в хирургию, он ввел очень важные химические элементы в медицину – все это замерло, это все дальше небольшой больнички Тынисмяэ не выходит. Есть уже решение Совета министров Эстонии создать институт для Сеппо, есть решение Комитета по делам науки при Совете министров СССР создать лабораторию, но идет спор вокруг каких-то несчастных десятков тысяч рублей, идут бумажки Москва – Таллин, Таллин – Москва, а людей лечат по-прежнему так же, как 150–200 лет тому назад.

Леонид Владимиров: Чем вы это объясняете? Ведь здесь успехи налицо, в больнице Тынисмяэ Сеппо делает свои чудеса, более того, по вашим же словам, с ними соглашаются наверху, есть постановление в его пользу, никто его не тормозит, никто не ставит ему палок в колеса. Чем же объясняется эта десятилетняя волокита?

Отличное, отличающееся, новое, блистательное ставит под сомнение положение видных профессоров, уже достигших своего положения

Марк Поповский: А вот в результате того, что в течение полувека наука, ее кадры, ее администрация складывались по принципу: самый партийный – на самом верху, наименее – партийный на самом низу. В результате того, что в течение всех этих пятидесяти лет складывалась такая жесткая советская решетка, создалась такая административная система, которой не выгодно, чтобы создавалось нечто отличное от того, что было вчера. Отличное, отличающееся, новое, блистательное ставит под сомнение положение видных профессоров, уже достигших своего положения. Эти профессора, сидящие в ученом совете министерства здравоохранения СССР и министерства здравоохранения Эстонии, будут страдать, если какой-то рядовой врач изобретет нечто удивительное, это бросает тень на них. И вот вся эта сугубо бюрократическая система руководства науки всячески давит любое подлинно талантливое начинание. Это в любой области.

Я мог бы рассказать о химии. Например, в Черноголовке под Москвой сделано блистательное открытие, найден метод связывания азота без давления, без высоких температур.

Леонид Владимиров: Это ведь до сих пор делалась методом Габера и Боша, этим знаменитым заводским методом?

Марк Поповский: С этого началось, но потом уже это делалась несколько более совершенно, но сделать это связывание азота мягким до сих пор не удавалось. И два ученых в Черноголовке под Москвой, подсмотревши, как это делается в недрах микроорганизма, разработали методику связывания азота мягким способом. Это громадного значения открытие, потому что связанный азот это и горючее, и удобрение, это хлеб, по существу. И что же? Открытие сделано несколько лет назад, есть международные патенты, все, что хотите есть, кроме одного: этим методом никто практически связанный азот в СССР не получает. Как только мы видим выдающееся открытие, мы одновременно видим громадное количество тормозных устройстве, работающих на разных уровнях руководящей машины, которые сознательно или бессознательно тормозят, останавливают. И это лежит в системе управляемой науки.

Леонид Владимиров: Позвольте мне напомнить страницу из вашей собственной книги "Управляемая наука". В начале нашего века скромный сотрудник патентного бюро в швейцарском городе Берне напечатал небольшую статью в научном журнале, которая называлась "К электродинамике движущихся тел". Эта статья положила основу Теории относительности, а скромный сотрудник патентного бюро в Берне был ни кто иной, как Альберт Эйнштейн. Вот вы в своей книге пишете, что эта теория, вероятно, не была бы так быстро разработана не в 1905, а в 1975 году, и не в Швейцарии, а в Советском Союзе. На чем вы основываете такое смелое предположение?

Марк Поповский: Я хорошо знаю механизм продвижения научного сотрудника в Советском Союзе. Младший научный сотрудник, которому пришла в голову блестящая идея, должен прийти к своему руководителю и ее рассказать. Это естественно, иначе он не получит возможности заниматься научной работой, ведь он исполняет заказы своего шефа. Старший научный сотрудник, профессор, руководитель лаборатории, естественно, имеет свои идеи, ему не нужны идеи младшего научного сотрудника, просто не нужны. Я, например, с одним профессором говорил по этому поводу и он мне говорил, что в Алма-Ате, когда он начинал свою научную работу, когда появилась у него интересная идея, он ее скрывал от своего шефа, потому что шефа это не просто не интересовало, а шеф бы его просто выгнал. И у этого младшего научного, который потом как-то пробился, возникла даже теория, что надо младшего научного немножко сминать при начале, придавить его слегка надо, иначе каждый полезет со своим идеями.

Внедрение новой мысли утыкается в какую-то подушку

Вот принцип, на который я все время натыкаюсь в наших лабораториях. Допустим, старший научный примет идею младшего для разработки, но он же никогда не примет ее бескорыстно, это вполне естественно, ведь, как у нас говорят, "из десяти кандидатских делается докторская, из нескольких докторских делается положение в Академии наук". И дальше начинаются препятствия совсем особого свойства. Если в лаборатории возникла новая мысль и даже если заведующий лаборатории захочет, чтобы эта мысль как-то реализовалась, не важно, это химия, биология или социология, то надо преодолеть сопротивление администрации института, которая, во-первых, не знает еще, что это такое, соответственно, не доверяет, ей надо согласовывать с вышестоящими инстанциями и вставлять в план. В этом году вам в план не вставят, а, возможно, что не вставят и в будущий год, а аппаратуру надо планировать заранее, всевозможные химикаты, поездки, консультации в других институтах – все надо планировать заранее. И если даже через пять-семь лет младшему научному удастся довести свою работу до конца и он защитит кандидатскую, то ясно, что он, во-первых, не будет единственным автором этого открытия, во-вторых, он не сумеет дальше работать в этой области. Вот тут-то все и лежит – что внедрение новой мысли утыкается в какую-то подушку, в какую-то мягкость, густую и упругую конструкцию нашей науки.

Леонид Владимиров: То, что вы рассказали, поистине трагично. Но вот позвольте поставить такой простой вопрос. Это положение, которое хорошо известно вам и о котором говорите вы мне не первый, в частности, доктор наук, в прошлом лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда и все что хотите, Анатолий Павлович Федосеев, тоже переехавший из Советского Союза в Англию несколько лет назад, говорит те же вещи только другими словами. Это известно вам, это известно ему и это, полагаю, не секрет от других людей. Вероятно, знают это и те, кому ведать надлежит в Советском Союзе. Как вы думаете, будут ли в связи с этим приняты какие-то радикальные меры, способные улучшить положение в советской науке? Как вы рассматриваете сегодняшние и завтрашние перспективы советской науки?

Марк Поповский: Я не думаю, чтобы советская система была системой саморегулирующейся. Она удивительно жесткая, жестокая система, она работает все время в одном направлении. И вот задача держать науку, прежде всего, как нечто управляемое, как нечто, что можно закрыть, повернуть или направить, эта задача настолько представляется руководителям страны, а за ними вслед и руководителям академий, главной, важнейшей, что все остальное меркнет. Я не предвижу серьезных перемен к лучшему. Более того, я бы сказал, со слов многочисленных моих собеседников, вот прошлым и позапрошлым летом в кресле перед моим столом пересидело больше сорока видных исследователей, что работать в лаборатории становится все труднее, обстановка, атмосфера становится все более тяжелой. Люди идут в лабораторию утром с тяжелой чувством, что придется преодолевать какое-то сопротивление, каждый маленький приборчик, каждая пустяковая пробирка даются с громадным трудом. Я не предвижу перемен. Управляемая наука есть абсурд, но этот абсурд не может быть преодолен логическими действиями властей.

Иван Толстой: Поселившись в конце 70-х в Нью-Йорке, Марк Александрович Поповский последовательно выполнил задуманную им программу, написал и выпустил свои книги, постоянно выступал в научных и исторических программах "Свободы", печатался в главной русской газете Америки – "Новом русском слове", а также в "Новом американце" у Сергея Довлатова.

В одну из своих поездок я созвонился с Поповским и мы встретились у него дома. Дело было 22 года назад, осенью 2000-го. Наша беседа сегодня впервые выходит в эфир. Я начал с вопроса о том, как сложилась жизнь писателя в Новом Свете.

Марк Поповский: Я привез огромный материал по проблемам советской науки, по конфликтам, ситуациям, и первые полтора-два года жил этой темой. Вообще вся моя история пребывания в Америке делится на периоды, когда одну тему беру, потом – вторую и третью. Это продолжалось года два, я выступал каждую неделю, рассказывал про книги, которые мне не удалось напечатать и, кроме того, это было изложением ряда материалов из моей книги "Управляемая наука". Кроме того, я помнил людей, о которых писал, я многие годы был с ними связан.

Потом начался другой период – в этом кресле пересидело около 250 человек, мужчины и женщины, которых я спрашивал об их интимной жизни, они рассказывали, и год спустя была написана книга "Она, она и советский режим". Издали ее в России, она там имела, видимо, какой-то успех. А сейчас – третий период моей жизни здесь, меня интересует все, что я могу узнать о людях третьей эмиграции. Я выпустил трехтомник своих очерков, он называется "На другой стороне планеты", а в ближайшее время выйдет четвертая по счету книга на ту же тему, хотя она не связана с трехтомником – "Мы – там и здесь" – и это будет продолжение моих встреч, разговоров и попыток понять, что нам принесла положительного, а что тяжелого и мучительного наша эмиграция.

Я человек объективный, меня выпихнуло КГБ сюда, я не сам ехал, не чтобы стать богачом, удачливым и знаменитым писателем, а просто мне сказали: вот десять дней и чтобы вас тут не было. У меня за душой ни гроша не было. Если бы один добрый человек, сейчас уже всемирно известный, не бегал по церквям и синагогам, не выпрашивал деньги, чтобы дать мне возможность выехать, я не знаю, что бы было. Они меня хотели посадить, был обыск.

Иван Толстой: То, что вы рассказывали о судьбе советской науки по радио, это было устойчивым циклом или случайными передачами?

Марк Поповский: Я просто знал, что мне в течение этой недели надо сделать такой-то материал, и я копал в памяти, чтобы это было разнообразнее, интереснее слушать. Я не преподаватель, не организатор, делал из того, что я помнил.

Иван Толстой: Как так получилось, что вы оказались участником газеты "Новый американец"?

Довлатов и остальные мальчики и девочки вполне резонно решили, что им лучше перетащить меня к себе

Марк Поповский: Я печатался в "Новом русском слове" и выступал по радио. Иногда то же самое шло, иногда что-то изменялось. А Довлатов и остальные мальчики и девочки вполне резонно решили, что им лучше перетащить меня к себе. Довлатов позвонил, стал говорить, что нам надо вместе сотрудничать, мы все молодые, будем действовать, и предложил взять у меня интервью. Мне понравилась эта публика, мне очень понравился стиль тамошней жизни, он заключался в том, что мы все собирались в пятницу или субботу в редакции, каждый приносил уже готовый материал, ничего главный редактор не требовал, не спрашивал, не объяснял, все мы профессионалы, а потом Вайль и Генис делали номер очередной по нашим материалам. Я никогда нигде не служил всю свою жизнь, поэтому меня такая независимость вполне устраивала. Мне очень нравится и ваша методика, вашей жизни.

Иван Толстой: А какого типа материалы вы публиковали?

Марк Поповский: Если что-то мелькало в газетах и требовало комментария, то возникали какие-то комментарии, но, в основном, это был мой очередной очерк.

Иван Толстой: Сколько вы посотрудничали, в результате, с газетой?

Марк Поповский: Года полтора, потому что вы знаете, чем дело кончилось.

Иван Толстой: Расскажите, пожалуйста, потому что один умалчивает об одном, другой – о другом...

Марк Поповский: Такая работа всем нравилась, но в какой-то момент выяснилось, что Меттер нас обворовывает, мы получаем гроши, а он живет шикарно, и надо как-то на это реагировать – или требовать увеличить наши гонорары, или что-то ещё. В один прекрасный день я прихожу туда и Довлатов говорит: "Ребята, по-моему, мы здесь ни до чего не дотолкуемся, вы сами видите, что нам живется довольно сложно и тяжело с такими гонорарами, давайте соберемся в ресторанчике". Мы пошли. Вайль и Генис весьма свирепо тогда острили, мат-перемат такой шел, но, в общем, Довлатов убедительно тогда сказал, что мы можем прожить и без них. Я сам к административной стороне жизни был не причастен, но было найдено помещение и мы продолжили нашу работу. Все кончилось, если не ошибаюсь, четырьмя (восемью. – Ив. Т.) номерами. Это была газета "Новый Свет".

Я вернулся в "Новое русское слово", и была такая пора, когда я работал как машина, каждую неделю – очерк очень большой, на полполосы, случалось и на целую полосу. Это меня тоже устраивало, потому что свобода и желание получить в конце месяца гонорар побуждали меня к новому и новому творчеству. А главное, что я писал о том, что мне было интересно.

Иван Толстой: Какой внутренний путь вы в эмиграции прошли и пережили, что такое эмиграция для вас, в результате, оказалась? Какой смысл жизни на Западе.

Марк Поповский: Я вам сказал, что я никуда не уезжал, меня сюда вытолкнули насильно, и Игорь Губерман, мой приятель (он мальчик, правда, был по сравнению со мной по возрасту, мы с юности знакомы) затеял просто где-то достать деньги. Я ему оставил квартиру, единственное, что у меня было. Так что главное в моем ответе, что я не хотел ехать, я догадывался, что русский литератор без языка едва ли тут будет очень доволен. Кроме того, сама ситуация складывалась для меня тяжело в России. Мало того, что гэбэшники обыск произвели, изъяли пуд рукописей моих, никогда не опубликованных. Я с 1963 года до отъезда писал тайком. Три четверти года шли на то, чтобы зарабатывать, а потом я уезжал в дом творчества и писал свои книги. Это книга "Управляемая наука", книга о крестьянах толстовцах, "Третий лишний" о сексуальной жизни в советской России, о вторжении власти в отношения двоих. Это все должно было начать жить, поэтому я, с одной стороны, не хотел, а с другой – я потихонечку высылал, хотел, чтобы это все прозвучало. Так что это не было стремлением к чему-то, это был отъезд оттуда.

Иван Толстой: Вы сказали, что в этом кресле пересидели 250 человек. О чем вы говорили?

Марк Поповский: Я просил рассказать о семье, как возникло их отношение к женщинам, вообще как сложилась их семья, как жена осознавала и осваивала секс. Людям было сказано, что нигде никто не будет упомянут, более того, там, где ситуация слишком явственная, я менял что-то, переставлял. Мне было интересно, им было интересно, а потом и читателям было небезразлично.

Иван Толстой: Вы сказали, что интересуетесь эмигрантами и пишете о них. А как вы сформулируете этот интерес?

Марк Поповский: Литератор, публицист, документалист, журналист должен иметь свою сферу. Я не репортер, я не пишу сегодня – одно, завтра – другое, не прыгаю и не бегаю. А когда исчерпалась тема "третий лишний", я все чаще пытался находить интересных людей, через которых становилось ясно, что здесь – сложно, трагично, порой – комично. Что как плюс воспринимается, а что – как минус.

Там были самые разные ситуации. Была семья, недавно приехавшая – муж, жена, их замужняя дочь и ребятёночек маленький. Они приехали несколько месяцев назад, он купил револьвер, стал им вертеть и прострелил голову своей жене. Когда он увидел это, он пустил себе пулю в грудь. И тогда вчерашние бабушка и дедушка стали папой и мамой. Такие ситуации.

Были трагические, были комические вещи, с одной семьей мы очень подружились. Молодой человек сказал своей матери за две недели до отъезда, что влюбился в девочку русскую, я ее с собой повезу. Как?! Мы только что оформили документы! Нет, она будет моей женой. И она действительно приехала сюда – красивая, прелестная девочка, стала его женой. Полгода счастливого брака, а затем машина ее сбивает на улице и превращает в калеку. И он два года сидит у ее постели, приводит ее в норму, вытаскивает ее. Родилось двое детей, они ждут третьего. Это – брак, хотя я понимаю, что надо быть очень мужественным человеком, ведь она не все понимает, не все может объяснить в своих поступках, это, конечно, изуродованное существо.

Я немножко помешан на нравственных проблемах и в моих книгах, выходивших в России, этот элемент почти всегда присутствовал, во всяком случае я всегда искал людей, поставленных в сложные нравственные обстоятельства, где они должны вбирать решение. И очерки мои очень часто пронизаны этой мыслью: как себя повел герой именно с моральной точки зрения. Я получал удовлетворение, потому что я, извините за дурацкое слово, пропагандировал свои взгляды нравственные.

Иван Толстой: Кто для вас наиболее интересные фигуры, встреченные на Западе?

Марк Поповский: Две самых значительных личности среди нашей эмиграции это Арон Каценелинбойген и Саша Калина. Это Сан-Франциско, это учены гениальный исследователь, у которого "Дженерал Электрик" за несколько миллионов купил его открытие. Должны были строить электростанции по его принципу, если бы там не случились все потрясения с горючим. Что касается Арона Каценелинбойгена, то охватить его как личность я не могу, потому что он преподает этику, эстетику, высшую математику, пишет очерки о бизнесменах американцах – потрясающий человек! Он работает в университете в Филадельфии. Вот это два самых ярких человека, мы с ними и дружны. Калина совершил недавно новое открытие совершенно случайно, из другой области, из другого мира научного.

Пятеро из Балтимора очень взволновали меня. Пять мужичков среднего возраста задумали издать журнал. Начали делать, оказалось, что дельные ребята, журнал получается, называется "Вестник". Но – бах! – разбило мозги главному редактору. Он мог лежать, сидеть, но даже глотать не мог. А четверо остальных не только не женились, а они делали журнал и кормили, поили, какали своего главного редактора. Это наши люди такие. Я и сейчас с ними в контакте. Наш человек в полиции меня заинтересовал, русский человек.

Я пишу и о людях второй и первой эмиграции, об их детях. Эти тома делятся на пять разделов. "В Америку с идеями", "Дом, где согреваются сердца", "Наша заграница", "Неожиданное путешествие", "Российская эмиграция вчера и сегодня", "Мы на трех континентах". Это – каждодневность наша.

Следующая часть – "Вкусы, нравы, характеры". Вот упрямец у меня тут есть. Я не спорю с ним, спорить вообще не надлежит со своими героями, я никогда ни с чем не спорю, я высказывают свою точку зрения, привожу абсолютно объективно их точку зрения, даже если она на грани уголовщины.

Бывают у меня романтические вещи. Например, познакомился я здесь с журналистом и дипломатом, Томас Уитни такой, который приехал в Россию во время войны и влюбился в девочку, по-настоящему влюбился, он вообще серьёзный человек. А ее не выпускают. И он девять лет бился, чтобы ее выпустили. Она приехала сюда, но очень скоро умерла. Она певицей была.

Отцы и дети – вечная проблема, одна из самых острых проблем эмиграции. В американской ситуации, как правило, не возникает единение отцов и детей, потому что ребенок, как правило, какого бы возраста он не был, хочет быть похожим на тех детей, которые вокруг него, а для отцов и матерей это совсем не то, что надо. И вот идет эта война. Я много раз возвращался к этой теме – и дети рассказывали, и родители.

Еще одна яркая фигура – Михаил Вербов. Он умер, не дожив несколько дней до своего столетия. Очень яркая фигура. Это русский, выехавший еще до революции. Художник блестящий, всех королей рисовал, мы с ним встретились буквально за несколько дней до его смерти.

Как вы оцениваете ту старую историю со знакомством с вавиловским следственным делом. Как вам это удалось? Почему был и с их стороны такой прокол? Они не предвидели, что из этого такая потрясающая история может быть?

Марк Поповский: А вы читали книжку?

Иван Толстой: Конечно!

Марк Поповский: Самое важное в этой истории – когда это произошло. Это произошло после того, как повалили Хрущева и еще не стал прочно на ноги этот старый идиот Брежнев. Это было время, когда они играли в демократизацию. Эти полтора года можно было брать и смотреть в архивах многое. Это театр был. Я бы членом Союза писателей, я пошел ко второму секретарю и говорю, что вот я закончил книгу о Вавилове (я действительно закончил детский вариант, который обрывался на 1930-м) и мне хотелось бы знать, в чем его обвиняли. Тот поднял трубку, позвонил второму человеку в генеральной прокуратуре. Пожалуйста! И я пришёл, там меня что-то поспрашивали, поговорили со мной, а потом мне стали приносить эти десять томов дела. Когда девятый том принес очередной полковник, он сказал: "Вот это – девятый и десятый. Списывать нельзя". Он сел напротив меня, а я взял и тут же начал списывать. Через некоторое время я повернулся, поднял лицо – он сиял! Он понял, что только человек, получивший на самых верхах полную свободу, мог себе позволить вот так нарушать указания. Расплылся в любви ко мне!

Иван Толстой: Он формально сказал, что нельзя, и посмотрел на реакцию?

Марк Поповский: Да. И я тут же начал списывать. А психологически для него это так. Вот ты пришел в генеральную прокуратуру, тебе дали закрытое дело, а ты тут же списываешь? Да поклон тебе до земли! Ты, может быть, от товарища Брежнева. Это был театр, я играл. Никто из них не мог подумать, что я напишу книгу, что книга выйдет на Западе. Я опросил человек 150, объездил страну, пока написал книгу. Так что это был мой успех.

Иван Толстой: Америка, как страна, вам нравится?

Марк Поповский: Я не думаю, чтобы страна могла нравиться. Сама конструкция вашего вопроса не позволяет мне четко ответить. Я благодарен Америке, я хорошо себя здесь чувствую. Особенно после того, как я нашел здесь русскую церковь – я совсем стал доволен, каждое воскресенье хожу. А с американцами я, к сожалению, не нашел общего языка. Они доброжелательные, где-то меня печатали, но я плохо изучил английский и внутренней связи у меня с Америкой нет. но, еще раз повторю, я очень уважаю эту страну, потому что это страна, которая так устроена политически, социально, нравственно, что она не дает здесь возникнуть фашизму, коммунизму, и так далее. Вот меня это пленяет в Америке, уж не говоря о том, что она велика, прекрасна, красива, мы ездим по этой стране и получаем удовольствие.

Иван Толстой: И на этом мы заканчиваем передачу, посвященную столетию со дня рождения писателя, публициста, историка науки и биографа Марка Александровича Поповского. Прозвучала беседа 1977 года (первая на Западе, ее вел Леонид Владимиров) и интервью, которое я записал в Нью-Йорке осенью 2000-го. Марк Александрович скончался в Соединенных Штатах в 2004 году.