Как советские дети “отключили” Сталина

Как советские дети

“отключили” Сталина

Андрей Захаров

Весной 1946 года рабочий поселок Челябинского

тракторного завода наводнили листовки с призывом

“Иди на борьбу, люд голодный”.

Их клеили на хлебный мякиш три товарища.

Всем троим было по 14 лет, они читали Маркса и Ленина,

любили одну и ту же девочку и решились не просто

бороться с советским режимом, но бросить символический

вызов самому “вождю народов” Сталину — во времена,

когда это было равносильно добровольному приговору.

Апрель 1946 года, рабочий поселок Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), утро. С десяток человек стоят в очереди и устало ждут, когда откроется хлебный магазин. Среди них — 13-летний мальчишка с пышной шевелюрой черных волос.

Год назад закончилась война, но жизнь все еще бедная — даже хлеб по-прежнему отпускают по карточкам.

Возле входа висит криво приклеенная листовка. Каким именно был ее текст, сейчас уже сказать сложно. Но вот текст другого воззвания, которое появилось на улицах поселка в те же дни:

Воззвание, которое зачитывала женщина в очереди, было написано на вырванном из школьной тетради листке. Но даже если бы это была обычная писчая бумага, догадаться, кто автор листовки, было несложно.

“Вы не смотрите, что детским почерком написано. Это ум писал!” — похвалила текст женщина из очереди.

Услышав эти слова, мальчишка с пышной шевелюрой внутренне улыбнулся. Но показывать свою радость было опасно: ведь это он с товарищами повесил накануне эту листовку, прилепив ее на хлебный мякиш.

В России 2022 года, когда людей привлекают к ответственности и за более невинные комментарии в соцсетях, подобная листовка вполне могла бы быть расценена как призыв к экстремизму. А в 1946 году она и вовсе выглядела как однозначный и гарантированный приговор — и авторам, и их родственникам.

Но трое школьников из рабочего поселка ЧТЗ все равно решились на политическую борьбу. Русская служба Би-би-си изучила архивные материалы, разыскала участников тех событий и восстановила историю сопротивления, которая кажется непредставимой для того жестокого, сурового времени.

Апрель 1946 года, рабочий поселок Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), утро. С десяток человек стоят в очереди и устало ждут, когда откроется хлебный магазин. Среди них — 13-летний мальчишка с пышной шевелюрой черных волос.

Год назад закончилась война, но жизнь все еще бедная — даже хлеб по-прежнему отпускают по карточкам.

Возле входа висит криво приклеенная листовка. Каким именно был ее текст, сейчас уже сказать сложно. Но вот текст другого воззвания, которое появилось на улицах поселка в те же дни:

Воззвание, которое зачитывала женщина в очереди, было написано на вырванном из школьной тетради листке. Но даже если бы это была обычная писчая бумага, догадаться, кто автор листовки, было несложно.

“Вы не смотрите, что детским почерком написано. Это ум писал!” — похвалила текст женщина из очереди.

Услышав эти слова, мальчишка с пышной шевелюрой внутренне улыбнулся. Но показывать свою радость было опасно: ведь это он с товарищами повесил накануне эту листовку, прилепив ее на хлебный мякиш.

В России 2022 года, когда людей привлекают к ответственности и за более невинные комментарии в соцсетях, подобная листовка вполне могла бы быть расценена как призыв к экстремизму. А в 1946 году она и вовсе выглядела как однозначный и гарантированный приговор — и авторам, и их родственникам.

Но трое школьников из рабочего поселка ЧТЗ все равно решились на политическую борьбу. Русская служба Би-би-си изучила архивные материалы, разыскала участников тех событий и восстановила историю сопротивления, которая кажется непредставимой для того жестокого, сурового времени.

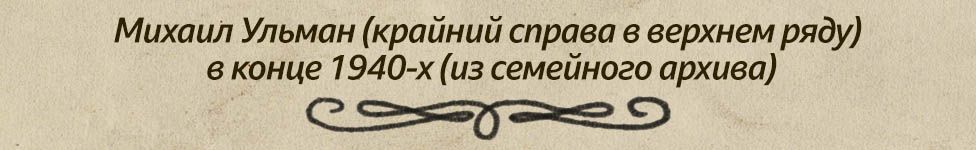

Мальчишку из очереди звали Миша Ульман, его товарищей по революционной борьбе — Шура Поляков и Геня (Евгений) Гершович.

Ребят свела в Челябинске война. Будущие революционеры, как это часто бывало и в 1905-м, и в 1917-м, были из интеллигентных еврейских семей. Все — красавцы, темноволосые, южной, романтической внешности.

Заводилу этой компании Шуру Полякова вместе с семьей эвакуировали из Харькова. В Челябинске он жил в одной комнате с мамой, бабушкой, тетей и сестрой. Это был атлетично сложенный подросток, с глубокими и влажными глазами, которые добавляли его в остальном вполне героическому облику что-то трогательное и ранимое. Такие же глаза были у его отца, который погиб на фронте.

Мама Шуры Полякова работала в Челябинске адвокатом.

Без отца рос и Геня Гершович. Но — по другой причине. Он родился в Ленинграде, и после убийства Кирова в 1934 году его отца арестовали как участника “троцкистско-зиновьевского подполья”, и мать Гени с двумя детьми уехала от греха подальше в Челябинск.

Отца Гени расстреляли еще до войны, но родные узнали об этом сильно позже. Несмотря на репрессированного мужа, мама сумела устроиться в школу учительницей.

Постоянно чему-то усмехающийся, Гершович был абсолютным нонконформистом — например, позволял себе не носить пионерский галстук.

“Не могу терпеть галстук физиологически”, — так объяснял он близким.

В полной семьей рос только Миша Ульман — тот самый мальчишка с пышной шевелюрой из очереди у хлебного. Его с родителями вывезли из Ленинграда вместе с другими работниками Кировского завода. Коллектив ленинградского предприятия влили в Челябинский тракторный завод, где во время войны, естественно, собирали танки.

Но его путь до Челябинска был долгим: сначала Миша пожил в интернате для эвакуированных детей в одном из поселков Ярославской области, где его мама работала воспитателем, а взрослые мальчишки из рабочих семей горланили матерные песни и разгуливали с ножами. Для него, выросшего в центре Ленинграда в теплой, домашней атмосфере, это был совершенно иной мир.

В Челябинске семью Ульманов подселили в комнату к местной женщине, муж которой сидел в тюрьме “по уголовке”. Друг от друга две семьи загораживались простынями.

Ребята вместе учились в 48-й школе в рабочем поселке ЧТЗ, а Ульман и Гершович и вовсе сидели за одной партой. Они, как и другие советские школьники, воспитывались на классической и революционной литературе и были уверены: видеть несправедливость и мириться с ней — постыдно.

В свои 13-14 лет они читали Маркса, Ленина и Сталина. Причем Ленина — в изданиях 1930-х годов, редактором которых был Николай Бухарин.

К тому времени Бухарин был давно расстрелян, и ребята удивлялись, как такое возможно: когда-то человек правил тексты самого Ленина, а потом оказался “врагом народа”.

По комментариям к ленинским статьям, составленным под руководством Бухарина, они восстанавливали программу оппозиционных групп, которые существовали внутри коммунистической партии в 1920-е. А эти группы указывали на то, что ребята, как им казалось, видели и вокруг себя — на перерождение революции и на привилегии партийной бюрократии.

“Интернационал”, государственный гимн СССР до 1944 года, казался им антисоветским произведением — ведь в нем был призыв бороться с неравенством.

“Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим —

Кто был ничем, тот станет всем”.

Даже Сталин давал им пищу для сомнений. В одной статье “вождя народов” времен внутрипартийной борьбы 1920-х Поляков нашел описание, в каких случаях партия отрывается от народа.

Например, писал Сталин, это происходит в том случае, “если политика партии явно неправильна, а она не хочет пересмотреть и исправить свою ошибку”. Полякову казалось, что эти слова на самом деле очень точно описывают реальность 1946 года.

“Как будто он меня провоцирует!” — восклицал Поляков про себя.

Мальчишку из очереди звали Миша Ульман, его товарищей по революционной борьбе — Шура Поляков и Геня (Евгений) Гершович.

Ребят свела в Челябинске война. Будущие революционеры, как это часто бывало и в 1905-м, и в 1917-м, были из интеллигентных еврейских семей. Все — красавцы, темноволосые, южной, романтической внешности.

Заводилу этой компании Шуру Полякова вместе с семьей эвакуировали из Харькова. В Челябинске он жил в одной комнате с мамой, бабушкой, тетей и сестрой. Это был атлетично сложенный подросток, с глубокими и влажными глазами, которые добавляли его в остальном вполне героическому облику что-то трогательное и ранимое. Такие же глаза были у его отца, который погиб на фронте.

Мама Шуры Полякова работала в Челябинске адвокатом.

Без отца рос и Геня Гершович. Но — по другой причине. Он родился в Ленинграде, и после убийства Кирова в 1934 году его отца арестовали как участника “троцкистско-зиновьевского подполья”, и его мать с двумя детьми уехала от греха подальше в Челябинск.

Отца Гени расстреляли еще до войны, но родные узнали об этом сильно позже. Несмотря на репрессированного мужа, мама сумела устроиться в школу учительницей.

Постоянно чему-то усмехающийся, Гершович был абсолютным нонконформистом — например, позволял себе не носить пионерский галстук.

“Не могу терпеть галстук физиологически”, — так объяснял он близким.

В полной семьей рос только Миша Ульман — тот самый мальчишка с пышной шевелюрой из очереди у хлебного. Его с родителями вывезли из Ленинграда вместе с другими работниками Кировского завода. Коллектив ленинградского предприятия влили в Челябинский тракторный завод, где во время войны, естественно, собирали танки.

Но его путь до Челябинска был долгим: сначала Миша пожил в интернате для эвакуированных детей в одном из поселков Ярославской области, где его мама работала воспитателем, а взрослые мальчишки из рабочих семей горланили матерные песни и разгуливали с ножами. Для него, выросшего в центре Ленинграда в теплой, домашней атмосфере, это был совершенно иной мир.

В Челябинске семью Ульманов подселили в комнату к местной женщине, муж которой сидел в тюрьме “по уголовке”. Друг от друга две семьи загораживались простынями.

Ребята вместе учились в 48-й школе в рабочем поселке ЧТЗ, а Ульман и Гершович и вовсе сидели за одной партой. Они, как и другие советские школьники, воспитывались на классической и революционной литературе и были уверены: видеть несправедливость и мириться с ней — постыдно.

В свои 13-14 лет они читали Маркса, Ленина и Сталина. Причем Ленина — в изданиях 1930-х годов, редактором которых был Николай Бухарин.

К тому времени Бухарин был давно расстрелян, и ребята удивлялись, как такое возможно: когда-то человек правил тексты самого Ленина, а потом оказался “врагом народа”.

По комментариям к ленинским статьям, составленным под руководством Бухарина, они восстанавливали программу оппозиционных групп, которые существовали внутри коммунистической партии в 1920-е. А эти группы указывали на то, что ребята, как им казалось, видели и вокруг себя — на перерождение революции и на привилегии партийной бюрократии.

“Интернационал”, государственный гимн СССР до 1944 года, казался им антисоветским произведением — ведь в нем был призыв бороться с неравенством.

Даже Сталин давал им пищу для сомнений. В одной статье “вождя народов” времен внутрипартийной борьбы 1920-х Поляков нашел описание, в каких случаях партия отрывается от народа.

Например, писал Сталин, это происходит в том случае, “если политика партии явно неправильна, а она не хочет пересмотреть и исправить свою ошибку”. Полякову казалось, что эти слова на самом деле очень точно описывают реальность 1946 года.

“Как будто он меня провоцирует!” — восклицал Поляков про себя.

В одной школе с ребятами учился и сын директора Челябинского тракторного завода Леня Зальцман.

Благодаря такому приятелю троица видела, что у советских школьников может быть и другое детство. В школу Зальцмана привозил водитель, при других он ел булочки, которые приносил из дома, а от невкусного школьного завтрака мог отказаться. При том что его одноклассник, сидевший в классе прямо за ним, дважды падал у доски в голодный обморок.

Детей тогда кормили по так называемым “иждивенческим карточкам”. Про эти карточки среди населения ходил такой анекдот.

“Будто бы на Крымской конференции между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным возник спор, какой казни подвергнуть Гитлера. Рузвельт предложил электростул, Черчилль — виселицу, а Сталин предложил посадить его на русскую иждивенческую продкарточку. После ознакомления, что это за карточка, все трое пришли к единодушному решению, что более суровой казни не придумать”.

Однажды классная руководительница спросила, может ли Леня Зальцман попросить у папы несколько листов хорошей бумаги, чтобы выписать оценки учеников. Через несколько дней он принес отпечатанный в типографии табель успеваемости.

— Леня, спасибо большое папе твоему, — поблагодарила учительница.

— А я папе не говорил, — ответил Леня.

— А кто же это сделал?

— Мой шофер.

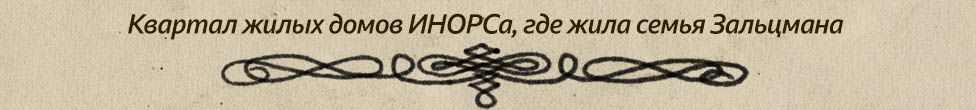

Жил Леня Зальцман не в комнатке за перегородкой, а в просторной квартире в так называемом ИНОРСе. Это был четырехэтажный дом, возведенный в рабочем поселке для “иностранной рабочей силы” (сокращенно “ИНОРС”): в строительстве Челябинского тракторного завода участвовали, например, американские инженеры. Как часто случается в России, жилье для иностранцев было самым комфортным.

Однажды Поляков и Ульман побывали в гостях у Лени Зальцмана — их пригласили на празднование 14-летия мальчика. Там они впервые увидели, что у людей может быть сифон с газированной водой. И домашний кинопроектор: гостям устроили показ фильмов Чарли Чаплина на стене, что выглядело по тем временам недостижимой роскошью.

“На что идут народные деньги!” — подумал тогда убежденный марксист Поляков.

Напоследок всем друзьям именинника, как и полагается, раздали кульки с конфетами. Ребята не съели их сразу, а растянули удовольствие.

В одной школе с ребятами учился и сын директора Челябинского тракторного завода Леня Зальцман.

Благодаря такому приятелю троица видела, что у советских школьников может быть и другое детство. В школу Зальцмана привозил водитель, при других он ел булочки, которые приносил из дома, а от невкусного школьного завтрака мог отказаться. При том что его одноклассник, сидевший в классе прямо за ним, дважды падал у доски в голодный обморок.

Детей тогда кормили по так называемым “иждивенческим карточкам”. Про эти карточки среди населения ходил такой анекдот.

“Будто бы на Крымской конференции между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным возник спор, какой казни подвергнуть Гитлера. Рузвельт предложил электростул, Черчилль — виселицу, а Сталин предложил посадить его на русскую иждивенческую продкарточку. После ознакомления, что это за карточка, все трое пришли к единодушному решению, что более суровой казни не придумать”.

Однажды классная руководительница спросила, может ли Леня Зальцман попросить у папы несколько листов хорошей бумаги, чтобы выписать оценки учеников. Через несколько дней он принес отпечатанный в типографии табель успеваемости.

— Леня, спасибо большое папе твоему, — поблагодарила учительница.

— А я папе не говорил, — ответил Леня.

— А кто же это сделал?

— Мой шофер.

Жил Леня Зальцман не в комнатке за перегородкой, а в просторной квартире в так называемом ИНОРСе. Это был четырехэтажный дом, возведенный в рабочем поселке для “иностранной рабочей силы” (сокращенно “ИНОРС”): в строительстве Челябинского тракторного завода участвовали, например, американские инженеры. Как часто случается в России, жилье для иностранцев было самым комфортным.

Однажды Поляков и Ульман побывали в гостях у Лени Зальцмана — их пригласили на празднование 14-летия мальчика. Там они впервые увидели, что у людей может быть сифон с газированной водой. И домашний кинопроектор: гостям устроили показ фильмов Чарли Чаплина на стене, что выглядело по тем временам недостижимой роскошью.

“На что идут народные деньги!” — подумал тогда убежденный марксист Поляков.

Напоследок всем друзьям именинника, как и полагается, раздали кульки с конфетами. Ребята не съели их сразу, а растянули удовольствие.

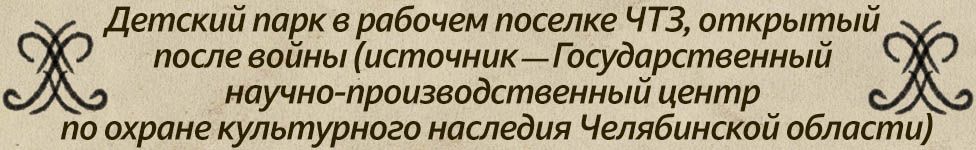

Тракторный завод построили на окраине Челябинска в годы первой пятилетки, в начале 1930-х. Вокруг завода возник “соцгород” — комплекс четырехэтажных жилых домов с тем самым элитным ИНОРСом.

Но вокруг этого образцово-показательного квартала с такими диковинками, как отопление и канализация, царствовал совсем другой Челябинск — с бараками и землянками.

Нормального, человеческого жилья не хватало и коренным челябинцам. А во время войны население города резко выросло: помимо тракторного завода из Ленинграда, на ЧТЗ эвакуировали еще Харьковский и Сталинградский.

Прибывших подселяли в квартиры к челябинцам, селили в подвалах, в землянках, в бараках. Многие ночевали прямо в цехах.

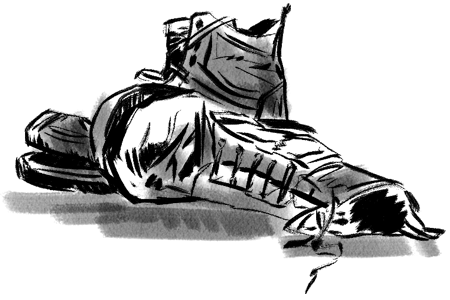

В декабре 1943-го заводское начальство провело рейд по выявлению ночующих в цехах. Таковых оказалось три сотни человек. На вопрос, почему не идут домой, 25 ответили, что у них нет обуви. Половина обувь все-таки имела, но ходить в ней было невозможно.

Еще сто человек сослались на то, что у них нет зимней одежды, поэтому проще переночевать на заводе, чем бежать по морозу на квартиру.

Трудности военного времени вполне объяснимы. Но после окончания войны эвакуированных не спешили отпускать домой. К радости от победы в войне добавилось совершенно противоположное чувство — глухое недовольство унизительным бытом.

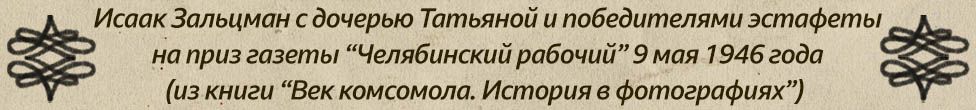

В августе 1945 года в одном из цехов ЧТЗ прошла встреча рабочих с директором завода Исааком Зальцманом.

— В ближайшие месяцы, то есть примерно в течение одного года, мы отсюда никого отпускать не будем, — сразу заявил он в начале собрания.

Эти “месяцы”, которые тут же превратились в “примерно один год”, вызвали возмущение — из толпы раздался недовольный свист.

— Для свистунов и хулиганов через 5 минут найдется соответствующее место, — пригрозил в ответ Зальцман.

Но люди чувствовали себя сопричастными трудовой победе завода, выпустившего за годы войны более 18 тысяч танков. И требовали к себе иного отношения: “Вы бы заставили своих подчиненных, чтобы они относились к народу по-людски. Это люди, за которыми завод стал героем”, — без обиняков заявил Зальцману один из рабочих.

Начальника завода закидывали претензиями.

— Четыре года нас обманывают!

— Как будто все хорошо рассказал товарищ директор, а посмотришь: в обратную сторону получается. Вот насчет питания была конференция, приняли резолюцию. После конференции сейчас крапиву дают [...]. Сам живу в 5-м бараке, крыша в плохом состоянии: во время дождя приходится ставить таз на чердаке. Посмотрим теперь, после выступления товарища Зальцмана, как исправят крышу.

— Утром дали суп, а там одна свекла. Я как пришел голодный, ничего не ел, так эту ботву кислую не стал есть — хороший хозяин свиней [таким] не покормит.

— Семьи рабочих за четыре года не получали мыла, будет ли возможность его получить?

Один из рабочих пожаловался, что подвал, где он живет с детьми, еженедельно затопляется водой.

— У вас дети хотят свежего воздуха, и мои тоже его хотят, — заметил он, обращаясь к директору завода.

Тракторный завод построили на окраине Челябинска в годы первой пятилетки, в начале 1930-х. Вокруг завода возник “соцгород” — комплекс четырехэтажных жилых домов с тем самым элитным ИНОРСом.

Но вокруг этого образцово-показательного квартала с такими диковинками, как отопление и канализация, царствовал совсем другой Челябинск — с бараками и землянками.

Нормального, человеческого жилья не хватало и коренным челябинцам. А во время войны население города резко выросло: помимо тракторного завода из Ленинграда, на ЧТЗ эвакуировали еще Харьковский и Сталинградский.

Прибывших подселяли в квартиры к челябинцам, селили в подвалах, в землянках, в бараках. Многие ночевали прямо в цехах.

В декабре 1943-го заводское начальство провело рейд по выявлению ночующих в цехах. Таковых оказалось три сотни человек. На вопрос, почему не идут домой, 25 ответили, что у них нет обуви. Половина обувь все-таки имела, но ходить в ней было невозможно.

Еще сто человек сослались на то, что у них нет зимней одежды, поэтому проще переночевать на заводе, чем бежать по морозу на квартиру.

Трудности военного времени вполне объяснимы. Но после окончания войны эвакуированных не спешили отпускать домой. К радости от победы в войне добавилось совершенно противоположное чувство — глухое недовольство унизительным бытом.

В августе 1945 года в одном из цехов ЧТЗ прошла встреча рабочих с директором завода Исааком Зальцманом.

— В ближайшие месяцы, то есть примерно в течение одного года, мы отсюда никого отпускать не будем, — сразу заявил он в начале собрания.

Эти “месяцы”, которые тут же превратились в “примерно один год”, вызвали возмущение — из толпы раздался недовольный свист.

— Для свистунов и хулиганов через 5 минут найдется соответствующее место, — пригрозил в ответ Зальцман.

Но люди чувствовали себя сопричастными трудовой победе завода, выпустившего за годы войны более 18 тысяч танков. И требовали к себе иного отношения: “Вы бы заставили своих подчиненных, чтобы они относились к народу по-людски. Это люди, за которыми завод стал героем”, — без обиняков заявил Зальцману один из рабочих.

Начальника завода закидывали претензиями.

— Четыре года нас обманывают!

— Как будто все хорошо рассказал товарищ директор, а посмотришь: в обратную сторону получается. Вот насчет питания была конференция, приняли резолюцию. После конференции сейчас крапиву дают [...]. Сам живу в 5-м бараке, крыша в плохом состоянии: во время дождя приходится ставить таз на чердаке. Посмотрим теперь, после выступления товарища Зальцмана, как исправят крышу.

— Утром дали суп, а там одна свекла. Я как пришел голодный, ничего не ел, так эту ботву кислую не стал есть — хороший хозяин свиней [таким] не покормит.

— Семьи рабочих за четыре года не получали мыла, будет ли возможность его получить?

Один из рабочих пожаловался, что подвал, где он живет с детьми, еженедельно затопляется водой.

— У вас дети хотят свежего воздуха, и мои тоже его хотят, — заметил он, обращаясь к директору завода.

Нищетаи несправедливость возмущали не только взрослых. Ее, естественно, видели и их дети. Поляков, Гершович и Ульман обсуждали между собой: зачем в городе строят театр оперы и балета, когда людям вместо сахара выдают селедку? Почему у кого-то, как у Лени Зальцмана, много комнат, а кто-то живет за перегородкой?

Они понимали: какие-то вещи можно объяснить войной. Но не все.

Их по-детски удивляло, что, хотя в стране официально строился социализм, неравенство никуда не исчезло. Наглядно оно проявлялось в системе столовых.

Столовые для высшего технического персонала завода были двух типов — литер А и литер Б. Тех, кто имел в них доступ, в народе прозвали соответственно “литераторами” и “литерботерами”. Простые инженеры питались в столовых похуже, поэтому их называли “коекакерами”.

В самом конце этой цепочки были простенькие столовые для рабочих. “Больше похожи на хлев”, — так характеризовал их Ульман.

Родители все время работали, приходили домой поздно. За вычетом уроков, остальное время Поляков, Ульман и Гершович были предоставлены сами себе. Что они встречали на улицах?

Были ожидаемые примеры послевоенного времени — например, инвалиды войны, которые целыми днями сидели на базаре и просили милостыню или играли в карты на деньги.

Но больше всего поражало ребят даже не это, а отношение к выходцам из Центральной Азии.

Помимо эвакуированных, на работу на ЧТЗ привлекли свыше десяти тысяч так называемых трудармейцев — людей, принудительно мобилизованных для работы во время войны. В Челябинске среди них было много узбеков, таджиков и туркменов.

Они очень плохо знали русский язык, жили в бараках и выглядели как самые забитые люди города. Забитые в буквальном смысле.

— Бабай-бабай, — бросали в них камни мальчишки.

Среди этих мальчишек не было Полякова, Гершовича и Ульмана: они жалели узбеков, хотя и не понимали, как выразить сочувствие. Еще они не понимали, как в первом в мире социалистическом государстве может быть эксплуатация человека человеком.

Так у ребят появилась идея уговорить узбеков бастовать. Но потом она переросла в более грандиозный план — раз плохо живет весь народ, то и поднимать на борьбу нужно всех.

Нищетаи несправедливость возмущали не только взрослых. Ее, естественно, видели и их дети. Поляков, Гершович и Ульман обсуждали между собой: зачем в городе строят театр оперы и балета, когда людям вместо сахара выдают селедку? Почему у кого-то, как у Лени Зальцмана, много комнат, а кто-то живет за перегородкой?

Они понимали: какие-то вещи можно объяснить войной. Но не все.

Их по-детски удивляло, что, хотя в стране официально строился социализм, неравенство никуда не исчезло. Наглядно оно проявлялось в системе столовых.

Столовые для высшего технического персонала завода были двух типов — литер А и литер Б. Тех, кто имел в них доступ, в народе прозвали соответственно “литераторами” и “литерботерами”. Простые инженеры питались в столовых похуже, поэтому их называли “коекакерами”.

В самом конце этой цепочки были простенькие столовые для рабочих. “Больше похожи на хлев”, — так характеризовал их Ульман.

Родители все время работали, приходили домой поздно. За вычетом уроков, остальное время Поляков, Ульман и Гершович были предоставлены сами себе. Что они встречали на улицах?

Были ожидаемые примеры послевоенного времени — например, инвалиды войны, которые целыми днями сидели на базаре и просили милостыню или играли в карты на деньги.

Но больше всего поражало ребят даже не это, а отношение к выходцам из Центральной Азии.

Помимо эвакуированных, на работу на ЧТЗ привлекли свыше десяти тысяч так называемых трудармейцев — людей, принудительно мобилизованных для работы во время войны. В Челябинске среди них было много узбеков, таджиков и туркменов.

Они очень плохо знали русский язык, жили в бараках и выглядели как самые забитые люди города. Забитые в буквальном смысле.

— Бабай-бабай, — бросали в них камни мальчишки.

Среди этих мальчишек не было Полякова, Гершовича и Ульмана: они жалели узбеков, хотя и не понимали, как выразить сочувствие. Еще они не понимали, как в первом в мире социалистическом государстве может быть эксплуатация человека человеком.

Так у ребят появилась идея уговорить узбеков бастовать. Но потом она переросла в более грандиозный план — раз плохо живет весь народ, то и поднимать на борьбу нужно всех.

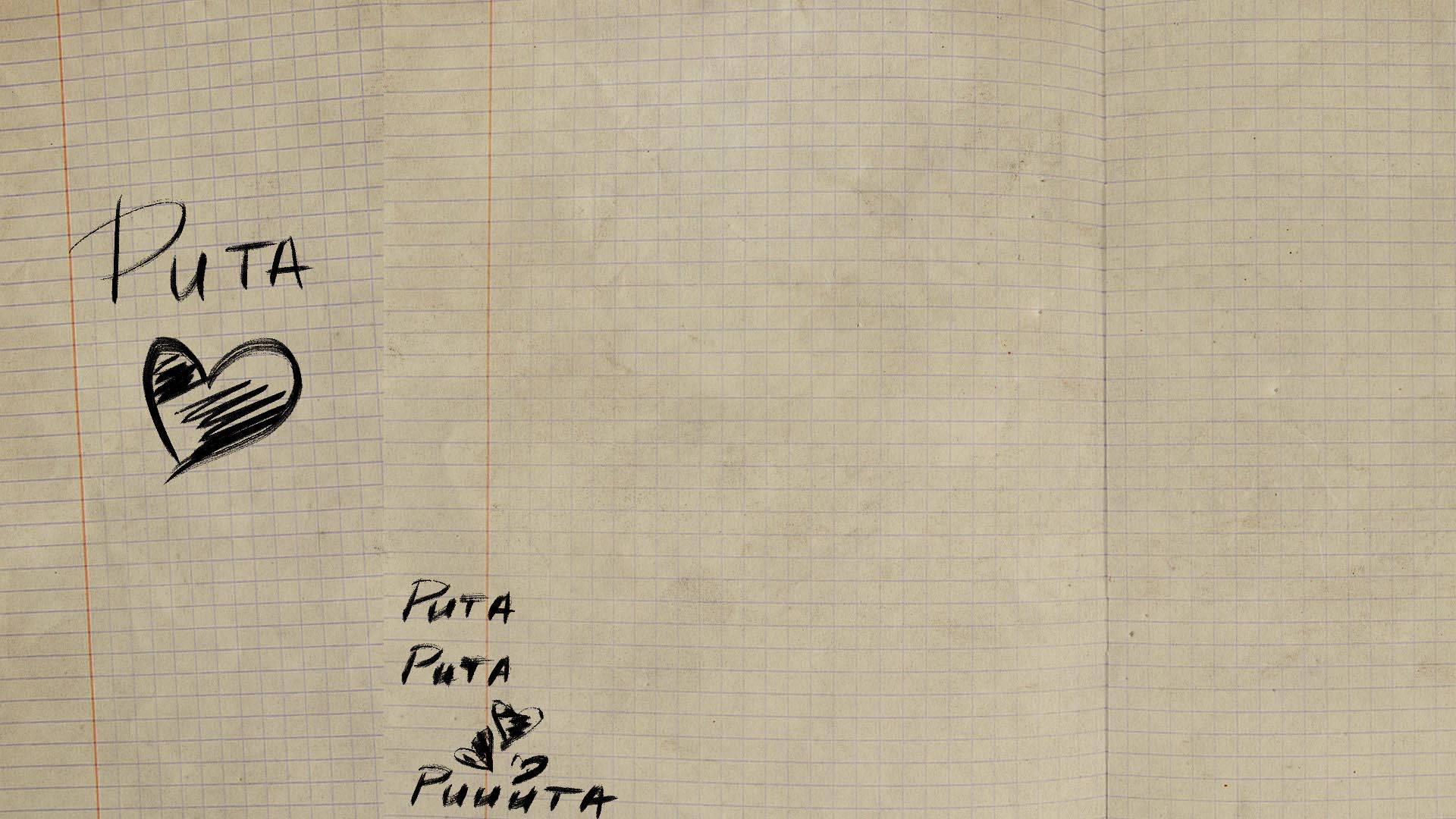

Из тех же книжек про русских революционеров ребята знали, что борьба начинается с листовки. И в апреле 1946 года они написали свое первое воззвание к жителям рабочего поселка ЧТЗ.

Сочиняли его, скорее всего, на квартире Гершовича: его мать целыми днями пропадала в школе. Иной бумаги, кроме школьных тетрадей, не было, поэтому выдирали из них листочки и писали на них.

Одна из их листовок гласила:

“Товарищи рабочие, оглянитесь вокруг себя! Правительство объясняло ваши невзгоды войной. Война кончилась. Улучшилось ваше положение? Нет! Что дало вам правительство? Ничего!

Вместо хлеба вы получили министров и генералов, вместо денег — погоны.

Ваши дети ходят оборванные и голодные, а вам кричат о счастливом детстве!

Оглянитесь и поймите, товарищи!”

Сначала листовки просто разбрасывали на улице поздним вечером. Но потом решили, что их никто не станет поднимать. А если пойдет дождь, то их вовсе невозможно будет прочитать. И тогда воззвания стали клеить на стены с помощью хлебного мякиша: ночи в ту весну стояли холодные, и мякиш быстро замерзал.

По вечерам рабочий поселок освещался слабо. На революционную борьбу выходили по двое: пока один стоял “на шухере”, другой крепил листовку. Выбирали людные места: листовки красовались по всему рабочему поселку ЧТЗ — на жилых домах, возле хлебных магазинов, почты, аптеки и госучреждений.

Чтение революционной литературы не прошло даром, и какие-то навыки конспирации у ребят были: их ни разу никто не заметил. Несколько раз они прибегали утром, перед школой, чтобы узнать, что говорят люди об их листовках. Сочувственная реакция, которую услышал как-то раз Ульман, вдохновляла. Борьба воспринималась как приключение.

Весь апрель ребята неустанно писали и клеили листовки. Учебу они почти забросили, и школа уже интересовала их как место, где тоже можно вести агитацию: члены группы обсуждали идею проникнуть туда ночью и разбросать воззвания.

Но их остановило то, что они могут встретить там своего классного руководителя и учителя математики Василия Петровича: тот любил крепко выпить и, будучи не в силах идти домой, оставался в школе.

Зато накануне 1 мая — одного из главных праздников советского государства — они наклеили свои листовки под портретами руководства страны и стахановцев ЧТЗ на улицах поселка. Написать такое количество воззваний трое друзей, конечно, уже не успевали: на пике им помогали еще четверо мальчиков.

И одна девочка.

Из тех же книжек про русских революционеров ребята знали, что борьба начинается с листовки. И в апреле 1946 года они написали свое первое воззвание к жителям рабочего поселка ЧТЗ.

Сочиняли его, скорее всего, на квартире Гершовича: его мать целыми днями пропадала в школе. Иной бумаги, кроме школьных тетрадей, не было, поэтому выдирали из них листочки и писали на них.

Одна из их листовок гласила:

“Товарищи рабочие, оглянитесь вокруг себя! Правительство объясняло ваши невзгоды войной. Война кончилась. Улучшилось ваше положение? Нет! Что дало вам правительство? Ничего!

Вместо хлеба вы получили министров и генералов, вместо денег — погоны

Ваши дети ходят оборванные и голодные, а вам кричат о счастливом детстве!

Оглянитесь и поймите, товарищи!”

Сначала листовки просто разбрасывали на улице поздним вечером. Но потом решили, что их никто не станет поднимать. А если пойдет дождь, то их вовсе невозможно будет прочитать. И тогда воззвания стали клеить на стены с помощью хлебного мякиша: ночи в ту весну стояли холодные, и мякиш быстро замерзал.

По вечерам рабочий поселок освещался слабо. На революционную борьбу выходили по двое: пока один стоял “на шухере”, другой крепил листовку. Выбирали людные места: листовки красовались по всему рабочему поселку ЧТЗ — на жилых домах, возле хлебных магазинов, почты, аптеки и госучреждений.

Чтение революционной литературы не прошло даром, и какие-то навыки конспирации у ребят были: их ни разу никто не заметил. Несколько раз они прибегали утром, перед школой, чтобы узнать, что говорят люди об их листовках. Сочувственная реакция, которую услышал как-то раз Ульман, вдохновляла. Борьба воспринималась как приключение.

Весь апрель ребята неустанно писали и клеили листовки. Учебу они почти забросили, и школа уже интересовала их как место, где тоже можно вести агитацию: члены группы обсуждали идею проникнуть туда ночью и разбросать воззвания.

Но их остановило то, что они могут встретить там своего классного руководителя и учителя математики Василия Петровича: тот любил крепко выпить и, будучи не в силах идти домой, оставался в школе.

Зато накануне 1 мая — одного из главных праздников советского государства — они наклеили свои листовки под портретами руководства страны и стахановцев ЧТЗ на улицах поселка. Написать такое количество воззваний трое друзей, конечно, уже не успевали: на пике им помогали еще четверо мальчиков.

И одна девочка.

Офицерские погоны, о которых ребята писали в листовках, — не единственное наследие царского времени, которое Сталин вернул во время войны. В том же 1943-м все советские школы разделили на мужские и женские, вернувшись таким образом к дореволюционной системе.

В партийных документах в качестве обоснования такого решения прямо говорилось, что раздельное обучение “будет содействовать укреплению дисциплины и устранит не всегда здоровые взаимоотношения между противоположными полами”.

Намерение победить “не всегда здоровые взаимоотношения” выглядело утопически. Школу, где учились Поляков, Ульман и Гершович, разделили на две части. Разделили буквально, перегородив шкафами и получив таким образом мужскую часть и женскую.

Но преодолеть это препятствие было легко: мальчики брали шкафы штурмом и шли знакомиться с девочками. Позже для девочек выделили отдельное здание.

Но партия и советское правительство не могли проконтролировать, общаются ли девочки с мальчиками после школы. “Музой” рабочего поселка ЧТЗ той весны 1946-го была девушка по имени Рита Пельц, в которую были влюблены чуть не все члены группы и их товарищи.

Она приходила на собрания ребят и слушала их пламенные речи, но про листовки вроде бы не знала. Полякову нравилось, что эта признанная красавица восхищается его смелостью: со стороны он видел себя в романтичном образе революционера.

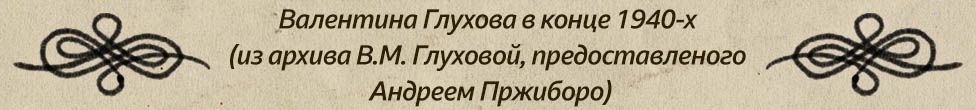

Но по-настоящему присоединилась к подпольной борьбе не Рита Пельц, а девушка по имени Валя Глухова.

У Вали, уроженки Рязани, была простая русская внешность — круглое и немного простодушное лицо, широкая и добрая улыбка. Она была старше мальчиков на четыре года и, казалось, должна была смотреть на них свысока.

Но она сблизилась с Мишей Ульманом: во-первых, они были соседями по коммунальной квартире, а во-вторых, оба были ленинградцами. Отец Глуховой, как и папа Ульмана, тоже работал в Ленинграде на Кировском заводе, а потом вместе с семьей был эвакуирован в Челябинск.

Две семьи по-соседски сдружились. Стоя в коридоре коммуналки, Миша часто обсуждал с 18-летней Валей прочитанные книги: она, в силу разницы в возрасте, замечала в них вещи, о которых 13-летний подросток еще не знал. А потом Ульман позвал ее бороться с несправедливостью.

Но ее участие, судя по всему, было фрагментарным: ядром группы по-прежнему оставались три товарища — Поляков, Гершович и Ульман. Втроем они решились на самый отчаянный шаг в истории группы — отключить арку с именем Сталина.

Офицерские погоны, о которых ребята писали в листовках, — не единственное наследие царского времени, которое Сталин вернул во время войны. В том же 1943-м все советские школы разделили на мужские и женские, вернувшись таким образом к дореволюционной системе.

В партийных документах в качестве обоснования такого решения прямо говорилось, что раздельное обучение “будет содействовать укреплению дисциплины и устранит не всегда здоровые взаимоотношения между противоположными полами”.

Намерение победить “не всегда здоровые взаимоотношения” выглядело утопически. Школу, где учились Поляков, Ульман и Гершович, разделили на две части. Разделили буквально, перегородив шкафами и получив таким образом мужскую часть и женскую.

Но преодолеть это препятствие было легко: мальчики брали шкафы штурмом и шли знакомиться с девочками. Позже для девочек выделили отдельное здание.

Но партия и советское правительство не могли проконтролировать, общаются ли девочки с мальчиками после школы. “Музой” рабочего поселка ЧТЗ той весны 1946-го была девушка по имени Рита Пельц, в которую были влюблены чуть не все члены группы и их товарищи.

Она приходила на собрания ребят и слушала их пламенные речи, но про листовки вроде бы не знала. Полякову нравилось, что эта признанная красавица восхищается его смелостью: со стороны он видел себя в романтичном образе революционера.

Но по-настоящему присоединилась к подпольной борьбе не Рита Пельц, а девушка по имени Валя Глухова.

У Вали, уроженки Рязани, была простая русская внешность — круглое и немного простодушное лицо, широкая и добрая улыбка. Она была старше мальчиков на четыре года и, казалось, должна была смотреть на них свысока.

Но она сблизилась с Мишей Ульманом: во-первых, они были соседями по коммунальной квартире, а во-вторых, оба были ленинградцами. Отец Глуховой, как и папа Ульмана, тоже работал в Ленинграде на Кировском заводе, а потом вместе с семьей был эвакуирован в Челябинск.

Две семьи по-соседски сдружились. Стоя в коридоре коммуналки, Миша часто обсуждал с 18-летней Валей прочитанные книги: она, в силу разницы в возрасте, замечала в них вещи, о которых 13-летний подросток еще не знал. А потом Ульман позвал ее бороться с несправедливостью.

Но ее участие, судя по всему, было фрагментарным: ядром группы по-прежнему оставались три товарища — Поляков, Гершович и Ульман. Втроем они решились на самый отчаянный шаг в истории группы — отключить арку с именем Сталина.

На въезде в рабочий поселок Челябинского тракторного завода стояла металлическая арка. Ее фронтон украшал основной лозунг того времени — “Слава великому Сталину”.

Сооружение поставили по указанию директора завода Зальцмана, жившего неподалеку в том самом, комфортном, ИНОРСе, где на дне рождения побывали Поляков, Гершович и Ульман. Арку в шутку называли “Исаакиевской”: в этом имени смешались имя Зальцмана (Исаак) и один из символов Ленинграда — Исаакиевский собор.

Скорее всего, ироничным автором названия был кто-то из эвакуированных из города на Неве. А возможно — и сам Зальцман, который в 1930-е, до переезда в Челябинск, был директором ленинградского Кировского завода.

В ночное время лозунг подсвечивали лампочками, и имя Сталина освещало путь пешеходов и машин, которые поздно возвращались в рабочий поселок.

Поляков, Гершович и Ульман, оставаясь приверженцами идей Маркса, были антисталинистами. К весне 1946 года в своих обсуждениях они дошли до крайней степени радикализма. “Как думаете, какой срок получили бы Сталин, Молотов и Ворошилов, если бы их судили?” — спорили, например, они.

Отключить арку предложил Поляков. Это был, безусловно, символический жест: для него как для марксиста Сталин был тем человеком, из-за которого страна свернула с революционного пути.

Для 14-летних ребят отключение арки было сродни приключению, хотя последствия могли быть куда более серьезными, нежели даже наказание за расклейку листовок. Советская власть относилась к таким символам, как Сталин или серп и молот, практически как к сакральным.

Понимали ли это ребята, сейчас сказать сложно, но они распланировали все так, чтобы их не заметили.

Отключение “вождя народов” от электричества назначили на поздний вечер. Самый младший, Ульман, стоял “на шухере”. Два других, постарше, взяли на себя главную задачу — отключить рубильник, которым управлялись лампочки.

Но как добраться до него, если он на высоте, а роста ребятам не хватает? Гершович остался на земле, а лидер группы Поляков залез к нему на плечи и дотянулся до рубильника.

Славословие в честь “великого Сталина” перестало озарять въезд в поселок и дорогу к дому директора завода Зальцмана. Ребята кинулись врассыпную. Это была кульминация их борьбы.

Они были уверены, что за ними погонятся случайные свидетели их политической акции, возмущенные тем кощунством, которое мальчики позволили себе по отношению к “вождю народов”.

Однако то ли им повезло, то ли время было выбрано удачно, но этого радикального акта никто не заметил: с неделю арка стояла погасшая, пока ее наконец не включили, явно решив, что произошло нечто вроде короткого замыкания.

На въезде в рабочий поселок Челябинского тракторного завода стояла металлическая арка. Ее фронтон украшал основной лозунг того времени — “Слава великому Сталину”.

Сооружение поставили по указанию директора завода Зальцмана, жившего неподалеку в том самом, комфортном, ИНОРСе, где на дне рождения бывали Поляков, Гершович и Ульман. Арку в шутку называли “Исаакиевской”: в этом имени смешались имя Зальцмана (Исаак) и один из символов Ленинграда — Исаакиевский собор.

Скорее всего, ироничным автором названия был кто-то из эвакуированных из города на Неве. А возможно — и сам Зальцман, который в 1930-е, до переезда в Челябинск, был директором ленинградского Кировского завода.

В ночное время лозунг подсвечивали лампочками, и имя Сталина освещало путь пешеходов и машин, которые поздно возвращались в рабочий поселок.

Поляков, Гершович и Ульман, оставаясь приверженцами идей Маркса, были антисталинистами. К весне 1946 года в своих обсуждениях они дошли до крайней степени радикализма. “Как думаете, какой срок получили бы Сталин, Молотов и Ворошилов, если бы их судили?” — спорили, например, они.

Отключить арку предложил Поляков. Это был, безусловно, символический жест: для него как для марксиста Сталин был тем человеком, из-за которого страна свернула с революционного пути.

Для 14-летних ребят отключение арки было сродни приключению, хотя последствия могли быть куда более серьезными, нежели даже наказание за расклейку листовок. Советская власть относилась к таким символам, как Сталин или серп и молот, практически как к сакральным.

Понимали ли это ребята, сейчас сказать сложно, но они распланировали все так, чтобы их не заметили.

Отключение “вождя народов” от электричества назначили на поздний вечер. Самый младший, Ульман, стоял “на шухере”. Два других, постарше, взяли на себя главную задачу — отключить рубильник, которым управлялись лампочки.

Но как добраться до него, если он на высоте, а роста ребятам не хватает? Гершович остался на земле, а лидер группы Поляков залез к нему на плечи и дотянулся до рубильника.

Славословие в честь “великого Сталина” перестало озарять въезд в поселок и дорогу к дому директора завода Зальцмана. Ребята кинулись врассыпную. Это была кульминация их борьбы.

Они были уверены, что за ними погонятся случайные свидетели их политической акции, возмущенные тем кощунством, которое мальчики позволили себе по отношению к “вождю народов”.

Однако то ли им повезло, то ли время было выбрано удачно, но этого радикального акта никто не заметил: с неделю арка стояла погасшая, пока ее наконец не включили, явно решив, что произошло нечто вроде короткого замыкания.

Зато листовки ребят заметили сразу. Первая листовка поступила в местное управление министерства госбезопасности (МГБ) еще 11 апреля. Всего же в уголовном деле группы лежали 29 воззваний — подшитые и пронумерованные.

Членов группы начали искать. Обращения к народу Поляков и его товарищи специально писали печатными буквами, чтобы их нельзя было вычислить по почерку.

Но, как они ни старались, рука все равно срывалась, и иногда они переходили на более привычный письменный стиль. Для следствия это была солидная зацепка. Оставалось только сличить почерки.

Однажды в апреле в класс, где учились ребята, зашел завуч.

— Сейчас будет диктант, — заявил он.

Целей этого неожиданного диктанта он не объяснил, что уже выглядело странно. Еще более подозрительно было то, что он диктовал не целые предложения, а отдельные слова. Некоторые из этих слов встречались и в листовках — например, “товарищ”.

Такие же диктанты шли в других классах — искали авторов воззваний.

Никакого плана, что делать дальше, у группы не было. Но не было и страха — по крайней мере, между собой ребята не обсуждали, что им страшно и что будет, когда их поймают.

Появились даже планы смастерить своими руками гектограф — примитивный копировальный аппарат, который позволил бы увеличить количество листовок в разы.

Но тут начались аресты. Всех брали не на уроках, в школе, а дома.

Первым арестовали Гершовича. Возможно, это связано с тем, что для написания воззваний ребята иногда использовали листочки, которыми их снабжал Геня. А тот, в свою очередь, вырывал их из тетрадей, стопками лежавших дома: его мама была учительницей в женской школе.

Но ребята не строго соблюдали правила конспирации, и какие-то ученические записи с другой стороны листочков все же оставались. Так чекисты смогли постепенно выйти на Гершовича, одновременно сужая круг подозреваемых с помощью диктантов.

Через пару дней после Гершовича арестовали Полякова. А потом, в конце мая, пришли за Мишей Ульманом. Он вернулся домой вечером, а там — обыск, папа смотрит на сына с ужасом.

В итоге его увезли — вместе со школьными тетрадками и книжечкой, в которую Миша записывал понравившиеся ему изречения.

Зато листовки ребят заметили сразу. Первая листовка поступила в местное управление министерства госбезопасности (МГБ) еще 11 апреля. Всего же в уголовном деле группы лежали 29 воззваний — подшитые и пронумерованные.

Членов группы начали искать. Обращения к народу Поляков и его товарищи специально писали печатными буквами, чтобы их нельзя было вычислить по почерку.

Но, как они ни старались, рука все равно срывалась, и иногда они переходили на более привычный письменный стиль. Для следствия это была солидная зацепка. Оставалось только сличить почерки.

Однажды в апреле в класс, где учились ребята, зашел завуч.

— Сейчас будет диктант, — заявил он.

Целей этого неожиданного диктанта он не объяснил, что уже выглядело странно. Еще более подозрительно было то, что он диктовал не целые предложения, а отдельные слова. Некоторые из этих слов встречались и в листовках — например, “товарищ”.

Такие же диктанты шли в других классах — искали авторов воззваний.

Никакого плана, что делать дальше, у группы не было. Но не было и страха — по крайней мере, между собой ребята не обсуждали, что им страшно и что будет, когда их поймают.

Появились даже планы смастерить своими руками гектограф — примитивный копировальный аппарат, который позволил бы увеличить количество листовок в разы.

Но тут начались аресты. Всех брали не на уроках, в школе, а дома.

Первым арестовали Гершовича. Возможно, это связано с тем, что для написания воззваний ребята иногда использовали листочки, которыми их снабжал Геня. А тот, в свою очередь, вырывал их из тетрадей, стопками лежавших дома: его мама была учительницей в женской школе.

Но ребята не строго соблюдали правила конспирации, и какие-то ученические записи с другой стороны листочков все же оставались. Так чекисты смогли постепенно выйти на Гершовича, одновременно сужая круг подозреваемых с помощью диктантов.

Через пару дней после Гершовича арестовали Полякова. А потом, в конце мая, пришли за Мишей Ульманом. Он вернулся домой вечером, а там — обыск, папа смотрит на сына с ужасом.

В итоге его увезли — вместе со школьными тетрадками и книжечкой, в которую Миша записывал понравившиеся ему изречения.

Ребята сидели во внутренней тюрьме челябинского управления МГБ на улице Васенко. Это здание в конструктивистском стиле сейчас занимает областное управление МВД.

Лидер группы — Поляков — не скрывал на следствии, что они затеяли с товарищами. Вот цитата из его допроса:

“До выпуска листовок я и мои товарищи иногда собирались и вели между собой беседы антисоветского характера. В частности, мы затрагивали вопрос о том, что наше правительство почему-то имеет претензии на присоединение Курильских островов, Карса [турецкий город, некогда входивший в состав Российской империи], Триполитании [нынешняя Ливия] и Петсамо [регион на севере, принадлежавший Финляндии в промежутке между двумя мировыми войнами] к Советскому Союзу, и считали, что эти действия неправильны. Кроме того, мы рассуждали также о том, что в Советском Союзе во время войны и после живется тяжело. Говорили о том, что некоторую часть крестьян принудили вступить в колхозы, и считали, что Советское правительство ведет неправильную политику. Придя к такому выводу, мы сообща решили вначале выпустить антисоветскую листовку для рабочих”.

Как-то раз поговорить с ним пришел сотрудник обкома комсомола.

— Читали ли вы Ницше? Читали ли вы Шпенглера?

— Нет, — честно ответил Поляков.

— Я вот читал, но не заразился фашистским дурманом. А вы не читали, но заразились.

Чекист, который вел дело Полякова, пытался добавить ему еще и симпатии к германскому фашизму. Он злился, когда Поляков отказывался подписывать такие показания: как марксист и коммунист может быть фашистом?!

Шура ждал, что его будут бить, но самым унизительным, что ждало его во внутренней тюрьме, был медицинский осмотр заднего прохода на предмет, не гомосексуалист ли он.

Ульмана тоже не били, но применили известный способ давления — вели допрос по ночам, когда подследственный засыпает, но его постоянно будят вопросами. Миша сначала отпирался, но потом ему предъявили показания Полякова и Гершовича, и он заявил, что “вспоминает что-то”.

Дали ребятам и шанс увидеться — но не в камере, а на очной ставке: Полякова привели на нее уже остриженным, хотя последний раз на свободе Ульман видел его с копной волос.

Следствие особенно интересовали два момента. Первый — не было ли за спинами ребят взрослого, который их подзадоривал на борьбу с системой. Второй — не был ли лидером группы Геня Гершович, отец которого был когда-то репрессирован как троцкист?

Спросили Ульмана и про единственную девушку и единственного совершеннолетнего члена группы — Валю Глухову. Но Миша ее выгородил — мол, когда он рассказал ей про листовки, то она строго предупредила, что сообщит в органы, если ребята не прекратят свою антисоветскую деятельность.

— Резонно, — так якобы ответил на это вранье следователь.

В итоге Валю и остальных, кто помогал троице, лишь дернули на допросы, но арестовывать не стали.

— Меня никто не заложил, — говорила потом Валя своим близким.

Ребята сидели во внутренней тюрьме челябинского управления МГБ на улице Васенко. Это здание в конструктивистском стиле сейчас занимает областное управление МВД.

Лидер группы — Поляков — не скрывал на следствии, что они затеяли с товарищами. Вот цитата из его допроса:

“До выпуска листовок я и мои товарищи иногда собирались и вели между собой беседы антисоветского характера. В частности, мы затрагивали вопрос о том, что наше правительство почему-то имеет претензии на присоединение Курильских островов, Карса [турецкий город, некогда входивший в состав Российской империи], Триполитании [нынешняя Ливия] и Петсамо [регион на севере, принадлежавший Финляндии в промежутке между двумя мировыми войнами] к Советскому Союзу, и считали, что эти действия неправильны. Кроме того, мы рассуждали также о том, что в Советском Союзе во время войны и после живется тяжело. Говорили о том, что некоторую часть крестьян принудили вступить в колхозы, и считали, что Советское правительство ведет неправильную политику. Придя к такому выводу, мы сообща решили вначале выпустить антисоветскую листовку для рабочих”.

Как-то раз поговорить с ним пришел сотрудник обкома комсомола.

— Читали ли вы Ницше? Читали ли вы Шпенглера?

— Нет, — честно ответил Поляков.

— Я вот читал, но не заразился фашистским дурманом. А вы не читали, но заразились.

Чекист, который вел дело Полякова, пытался добавить ему еще и симпатии к германскому фашизму. Он злился, когда Поляков отказывался подписывать такие показания: как марксист и коммунист может быть фашистом?!

Шура ждал, что его будут бить, но самым унизительным, что ждало его во внутренней тюрьме, был медицинский осмотр заднего прохода на предмет, не гомосексуалист ли он.

Ульмана тоже не били, но применили известный способ давления — вели допрос по ночам, когда подследственный засыпает, но его постоянно будят вопросами. Миша сначала отпирался, но потом ему предъявили показания Полякова и Гершовича, и он заявил, что “вспоминает что-то”.

Дали ребятам и шанс увидеться — но не в камере, а на очной ставке: Полякова привели на нее уже остриженным, хотя последний раз на свободе Ульман видел его с копной волос.

Следствие особенно интересовали два момента. Первый — не было ли за спинами ребят взрослого, который их подзадоривал на борьбу с системой. Второй — не был ли лидером группы Геня Гершович, отец которого был когда-то репрессирован как троцкист?

Спросили Ульмана и про единственную девушку и единственного совершеннолетнего члена группы — Валю Глухову. Но Миша ее выгородил — мол, когда он рассказал ей про листовки, то она строго предупредила, что сообщит в органы, если ребята не прекратят свою антисоветскую деятельность.

— Резонно, — так якобы ответил на это вранье следователь.

В итоге Валю и остальных, кто помогал троице, лишь дернули на допросы, но арестовывать не стали.

— Меня никто не заложил, — говорила потом Валя своим близким.

В августе 1946 года в Челябинске состоялся суд, перед которым предстали Поляков и Гершович. Оба были приговорены к трем годам лишения свободы в исправительной колонии по статье 58-10 — “антисоветская пропаганда и агитация”.

Третий член ядра группы Миша Ульман в буквальном смысле родился в рубашке: когда его арестовали, ему еще не было 14 лет, и это формально освобождало его от уголовной ответственности по 58-й статье. Это было самое настоящее везение: взяли его в мае, а рубежный день рождения у него был в начале июня.

Возраст ребят мог стать причиной относительно мягкого приговора, отмечает историк репрессий из общества “Мемориал” (признано властями России "иностранным агентом") Алексей Макаров: для советского правосудия все трое еще были слишком маленькими, и к их листовкам и призывам отнеслись снисходительно. Особенно с учетом времени: первые послевоенные годы были периодом некоторой вольницы.

Но реальный срок Поляков и Гершович все-таки получили и отправились отбывать его в колонию для малолетних преступников в Челябинской области. Спустя годы оба вспоминали о ней с ужасом.

“Это был ад”, — говорил своим родственникам Гершович, который об истории с расклейкой листовок вспоминал с улыбкой, как будто немного стыдясь своих наивных взглядов: “Даже стыдно об этом рассказывать”.

А Поляков до сих пор не может смотреть фильмы, в которых есть сцены в тюрьме.

В детской колонии, в отличие от внутренней тюрьмы МГБ, били — и били много: если кто-то не понравился бригадиру отряда, то на него сразу накидывались “подпевалы”.

Однако Полякову и Гершовичу тоже повезло — как Ульману с днем рождения. Одним из таких всесильных бригадиров был еврей по кличке Хаим, сидевший за бандитизм. Он взял двух сородичей под свою опеку: например, кровати ребят стояли рядом с его кроватью, благодаря чему Поляков и Гершович могли спокойно спать ночью, не боясь, например, что соседи могут помочиться им на лицо.

В конце 1946 года их досрочно выпустили из “ада”: о них хлопотали все родственники, и Верховный суд пересмотрел приговор, учтя их возраст. Реальный срок был заменен на условный.

“Мы вышли на волю повзрослевшими больше, чем на полгода”, — писал впоследствии Поляков.

В августе 1946 года в Челябинске состоялся суд, перед которым предстали Поляков и Гершович. Оба были приговорены к трем годам лишения свободы в исправительной колонии по статье 58-10 — “антисоветская пропаганда и агитация”.

Третий член ядра группы Миша Ульман в буквальном смысле родился в рубашке: когда его арестовали, ему еще не было 14 лет, и это формально освобождало его от уголовной ответственности по 58-й статье. Это было самое настоящее везение: взяли его в мае, а рубежный день рождения у него был в начале июня.

Возраст ребят мог стать причиной относительно мягкого приговора, отмечает историк репрессий Алексей Макаров: для советского правосудия все трое еще были слишком маленькими, и к их листовкам и призывам отнеслись снисходительно. Особенно с учетом времени: первые послевоенные годы были периодом некоторой вольницы.

Но реальный срок Поляков и Гершович все-таки получили и отправились отбывать его в колонию для малолетних преступников в Челябинской области. Спустя годы оба вспоминали о ней с ужасом.

“Это был ад”, — говорил своим родственникам Гершович, который об истории с расклейкой листовок вспоминал с улыбкой, как будто немного стыдясь своих наивных взглядов: “Даже стыдно об этом рассказывать”.

А Поляков до сих пор не может смотреть фильмы, в которых есть сцены в тюрьме.

В детской колонии, в отличие от внутренней тюрьмы МГБ, били — и били много: если кто-то не понравился бригадиру отряда, то на него сразу накидывались “подпевалы”.

Однако Полякову и Гершовичу тоже повезло — как Ульману с днем рождения. Одним из таких всесильных бригадиров был еврей по кличке Хаим, сидевший за бандитизм. Он взял двух сородичей под свою опеку: например, кровати ребят стояли рядом с его кроватью, благодаря чему Поляков и Гершович могли спокойно спать ночью, не боясь, например, что соседи могут помочиться им на лицо.

В конце 1946 года их досрочно выпустили из “ада”: о них хлопотали все родственники, и Верховный суд пересмотрел приговор, учтя их возраст. Реальный срок был заменен на условный.

“Мы вышли на волю повзрослевшими больше, чем на полгода”, — писал впоследствии Поляков.

Поляков повзрослел, но не изменился и остался бунтарем.

Пока он был в колонии, его мать вышла замуж за друга детства по фамилии Воронель. Шура взял его фамилию и уехал с семьей в Астрахань. Но там опять взялся за старое: листовки, правда, на этот раз не расклеивал, но вместе с одноклассниками написал доклад об “отрицательных проявлениях среди нашей молодежи” и провел по нему диспут.

По сути доклад был абсолютно марксистским, но местные комсомольские вожаки все равно получили по шапке за то, что разрешили провести эту дискуссию.

А Воронеля (Полякова) опять вызвали к себе чекисты: правда, в этот раз все ограничилось беседой.

После Астрахани был Харьков, где Воронель учился на физика. Оттуда он подался в Москву — работал в институте ядерных исследований в Дубне и был профессором МФТИ. По советским меркам он оказался в привилегированном положении. Но установка детства о том, что стыдно мириться с несправедливостью, победила.

Воронель стал диссидентом и известным борцом за права советских евреев, которых не отпускали в эмиграцию. Сам он эмигрировал в Израиль в середине 1970-х, где и живет с женой по сей день.

Гершович тоже остался нонконформистом, но его протест был иным. После колонии Геня остался в Челябинске. Пошел учиться на историка, но в конце 1940-х был отчислен из вуза. По его мнению — на волне антисемитской кампании, которая тогда разворачивалась в СССР. Тогда же его арестовали за вольные институтские разговоры.

“Усомнился, что французские рабочие не будут воевать [против Советского Союза] в возможной войне”, — рассказывал он потом. Ему дали 10 лет, и вышел он только после смерти Сталина.

После повторной отсидки Гершович не стал штурмовать высшее образование. Это была принципиальная позиция: он считал, что быть историком или писателем в СССР без идеологического вранья невозможно. А врать он не хотел. И стал обычным токарем. Умер в Санкт-Петербурге в 2010-е.

Мишу Ульмана родители увезли из Челябинска еще летом 1946 года. Им хотелось поскорее спрятать его от карающего меча госбезопасности, который вдруг проявил гуманность по отношению к их сыну.

Семья вернулась в Ленинград, и ни папа, ни мама не вспоминали об этой истории ни разу. Когда спустя много лет Воронель нашел Мишу в Ленинграде и пришел в гости, то мама Ульмана ничего не спрашивала про тюрьму — как будто не было ни листовок, ни ареста.

Ульман с протестами закончил. Он стал ученым-китаистом, работал в ленинградском отделении Института востоковедения, а в 1970-е годы уехал с семьей в Израиль. Оттуда Ульманы перебрались в Австралию, его сын там — известный раввин.

Михаил Ульман умер в июне 2021 года.

Валя Глухова спешно покинула Челябинск в 1946 году. Она тоже стала ученым — работала в Ленинграде, в Зоологическом институте РАН, специализировалась на изучении мокрецов. В ее честь названы семь ранее неизвестных видов. Умерла в нулевые.

Ее сын, ныне живущий в Эстонии, вспомнил в разговоре с Би-би-си, что мама немного рассказывала про свою подпольную политическую деятельность. “Говорила, что хотела поднять восстание против Сталина”, — только и помнит он.

Директор ЧТЗ, всесильный Исаак Зальцман, в конце 1940-х годов попал в опалу, но избежал ареста. Его сын Леня жил в Ленинграде, стал ученым-робототехником. В конце жизни увлекся космогонией и разрабатывал модель бесконечной иерархии миров. Умер в 2019 году.

“Леня был скромным человеком и стеснялся, что был сыном директора, что они жили лучше [других]”, — честно признается его жена Алла.

В Ленинграде Зальцман сдружился с одноклассниками по челябинской школе, с которыми в годы учебы почти не общался. На домашних посиделках они ему честно говорили: “Ты многого не знаешь, мы дети улицы, наши отцы были репрессированы, а матери все время были на работе”.

Би-би-си не удалось проследить дальнейшую судьбу лишь одной героини этой истории — таинственной красавицы Риты Пельц, в которую были влюблены все мальчики.

— Красивая была? — спросил корреспондент Би-би-си о ней у Александра Воронеля. Сейчас тот говорит с трудом, и общаться с журналистом ему помогала жена Нина.

— Красивая, спрашивает, была? — громко повторила она ему вопрос с нотками ревности.

— Не помню, — кратко ответил Поляков-Воронель.

Надпись “Слава великому Сталину!” на арке на въезде в рабочий поселок ЧТЗ поменяли в период “оттепели” на “Слава советскому народу!”

А потом демонтировали и саму арку.

*******

Поляков повзрослел, но не изменился и остался бунтарем.

Пока он был в колонии, его мать вышла замуж за друга детства по фамилии Воронель. Шура взял его фамилию и уехал с семьей в Астрахань. Но там опять взялся за старое: листовки, правда, на этот раз не расклеивал, но вместе с одноклассниками написал доклад об “отрицательных проявлениях среди нашей молодежи” и провел по нему диспут.

По сути доклад был абсолютно марксистским, но местные комсомольские вожаки все равно получили по шапке за то, что разрешили провести эту дискуссию.

А Воронеля (Полякова) опять вызвали к себе чекисты: правда, в этот раз все ограничилось беседой.

После Астрахани был Харьков, где Воронель учился на физика. Оттуда он подался в Москву — работал в институте ядерных исследований в Дубне и был профессором МФТИ. По советским меркам он оказался в привилегированном положении. Но установка детства о том, что стыдно мириться с несправедливостью, победила.

Воронель стал диссидентом и известным борцом за права советских евреев, которых не отпускали в эмиграцию. Сам он эмигрировал в Израиль в середине 1970-х, где и живет с женой по сей день.

Гершович тоже остался нонконформистом, но его протест был иным. После колонии Геня остался в Челябинске. Пошел учиться на историка, но в конце 1940-х был отчислен из вуза. По его мнению — на волне антисемитской кампании, которая тогда разворачивалась в СССР. Тогда же его арестовали за вольные институтские разговоры.

“Усомнился, что французские рабочие не будут воевать [против Советского Союза] в возможной войне”, — рассказывал он потом. Ему дали 10 лет, и вышел он только после смерти Сталина.

После повторной отсидки Гершович не стал штурмовать высшее образование. Это была принципиальная позиция: он считал, что быть историком или писателем в СССР без идеологического вранья невозможно. А врать он не хотел. И стал обычным токарем. Умер в Санкт-Петербурге в 2010-е.

Мишу Ульмана родители увезли из Челябинска еще летом 1946 года. Им хотелось поскорее спрятать его от карающего меча госбезопасности, который вдруг проявил гуманность по отношению к их сыну.

Семья вернулась в Ленинград, и ни папа, ни мама не вспоминали об этой истории ни разу. Когда спустя много лет Воронель нашел Мишу в Ленинграде и пришел в гости, то мама Ульмана ничего не спрашивала про тюрьму — как будто не было ни листовок, ни ареста.

Ульман с протестами закончил. Он стал ученым-китаистом, работал в ленинградском отделении Института востоковедения, а в 1970-е годы уехал с семьей в Израиль. Оттуда Ульманы перебрались в Австралию, его сын там — известный раввин.

Михаил Ульман умер в июне 2021 года.

Валя Глухова спешно покинула Челябинск в 1946 году. Она тоже стала ученым — работала в Ленинграде, в Зоологическом институте РАН, специализировалась на изучении мокрецов. В ее честь названы семь ранее неизвестных видов. Умерла в нулевые.

Ее сын, ныне живущий в Эстонии, вспомнил в разговоре с Би-би-си, что мама немного рассказывала про свою подпольную политическую деятельность. “Говорила, что хотела поднять восстание против Сталина”, — только и помнит он.

Директор ЧТЗ, всесильный Исаак Зальцман, в конце 1940-х годов попал в опалу, но избежал ареста. Его сын Леня жил в Ленинграде, стал ученым-робототехником. В конце жизни увлекся космогонией и разрабатывал модель бесконечной иерархии миров. Умер в 2019 году.

“Леня был скромным человеком и стеснялся, что был сыном директора, что они жили лучше [других]”, — честно признается его жена Алла.

В Ленинграде Зальцман сдружился с одноклассниками по челябинской школе, с которыми в годы учебы почти не общался. На домашних посиделках они ему честно говорили: “Ты многого не знаешь, мы дети улицы, наши отцы были репрессированы, а матери все время были на работе”.

Би-би-си не удалось проследить дальнейшую судьбу лишь одной героини этой истории — таинственной красавицы Риты Пельц, в которую были влюблены все мальчики.

— Красивая была? — спросил корреспондент Би-би-си о ней у Александра Воронеля. Сейчас тот говорит с трудом, и общаться с журналистом ему помогала жена Нина.

— Красивая, спрашивает, была? — громко повторила она ему вопрос с нотками ревности.

— Не помню, — кратко ответил Поляков-Воронель.

Надпись “Слава великому Сталину!” на арке на въезде в рабочий поселок ЧТЗ поменяли в период “оттепели” на “Слава советскому народу!”

А потом демонтировали и саму арку.

*******

При подготовке статьи использованы воспоминания Александра Воронеля (книги “Трепет иудейских забот” и “Личный опыт соучастия в истории”). Неизданные воспоминания Евгения Гершовича и Михаила Ульмана были предоставлены их родственниками.

Использованы также материалы Российского архива социально-политической истории из сборника “Советская жизнь. 1945 — 1953” (Москва, 2003-й). Документы из Государственного архива Российской Федерации предоставлены историком Джулианой Фюрст.

Помощь в подготовке публикации оказал челябинский краевед, координатор инициативной группы “Архистраж” Юрий Латышев.

Власти России включили Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривала его в суде.