-Рубрики

- Здоровье (101)

- Полезная информация (25)

- Зарядка (15)

- Полезные продукты (13)

- Упражнения для спины (7)

- Танцы (5)

- Полезные советы (5)

- Упражнения для похудения (5)

- Уход за лицом (5)

- Советы по уходу за собой. (4)

- Лимфодренажная зарядка. (3)

- Упражнения для рук (3)

- Красивый голос (2)

- Упражнения для позвоночника (2)

- Уход за телом (1)

- Окружающий мир (44)

- Животные (30)

- Удивительные истории (9)

- Птицы (5)

- Поздравительные открытки (26)

- Пасхальные открытки (16)

- Рождественские открытки (5)

- Новогодние откоытки (3)

- Воскресение Христово (2)

- Ангелы (4)

- Кулинария (3)

- Новогодние откоытки (1)

- Фитнес (0)

- Рамочки (1136)

- Девушки (304)

- Молитва (134)

- Патриотизм (125)

- Мужчина и женщина (88)

- Православные рамочки (63)

- Природа (62)

- Осень (50)

- Рамочки разные (43)

- Рамочки простые (39)

- Рамочки праздники (39)

- Россия (28)

- Мужчины (27)

- Женщины (26)

- Храмы (25)

- Простые (21)

- Дети (17)

- Зима (16)

- Природа России (15)

- Для текста (12)

- Дети Донбасса (11)

- Мать и дитя (10)

- Донбасс (7)

- Рамочки на ЛиРУ по темам. (6)

- Цветы (5)

- Музыка (5)

- Времена года (72)

- Зима (27)

- Весна (2)

- Осень (43)

- Декоративно - прикладное искусство (210)

- Золотное шитье (5)

- бисер (4)

- Славянские куклы-обереги (3)

- Жемчуг (2)

- Керамика (1)

- Жостово (1)

- Иконы (8)

- История вещей (49)

- Кружево (11)

- лаковая миниатюра (24)

- Майолика (2)

- Мебель (2)

- Народный костюм (73)

- Палех (2)

- Перламутр (1)

- Фарфор (30)

- финифть (3)

- Эмаль (4)

- Ювелирное искусство (7)

- Духовный мир (538)

- Анна Кирьянова (227)

- Мудрость жизни (55)

- Философия жизни (44)

- Психология отношений (31)

- Духовные песни (8)

- Истории из жизни (112)

- Лиля Град (8)

- Проза (11)

- Психология (59)

- Советы (37)

- Живопись (210)

- Дети (14)

- Женский образ (39)

- Натюрморты (5)

- пейзажи (93)

- Портреты (59)

- художники (135)

- Искусство (69)

- Зима в живописи (30)

- Картины об осени (17)

- Картины о праздниках (14)

- Балет (4)

- Акварели (4)

- История (7)

- История России (680)

- Архитектура (31)

- Политика (29)

- Отношение к России (23)

- Гадания в старину (9)

- Война (8)

- Воспитание (8)

- Славяне (6)

- Теракт (5)

- Страна (3)

- Донбасс (1)

- Известные личности (37)

- Императорский двор (23)

- Исторические личности (117)

- Исторические факты (59)

- История храмов, монастырей, соборов (44)

- Музеи (8)

- Народные обычаи, традиции, нравы (217)

- Романовы (56)

- Романовы. Царственные мученики. (27)

- Россия в живописи (7)

- Русская культура (18)

- Свадьба (17)

- Труд и быт (40)

- Ювелирное искусство России. (21)

- Клипы (150)

- Защитники Отечества (41)

- Донбасс (36)

- Россия (32)

- Для души (10)

- Отношение к России (8)

- SHAMAN (5)

- Духовное (3)

- Личное (13)

- Музыка (43)

- Пейзажи (19)

- Поздравления (16)

- Полезная информация (76)

- Полезные советы для дома (26)

- Ссылки на сайты (15)

- Красота (11)

- Важно знать (4)

- Полезная информация для дневника (50)

- Клипарты (4)

- Рекомендации (33)

- Сайты (12)

- Поэзия (1046)

- Защитники Отечества (128)

- Психология жизни (57)

- Молитва (53)

- Донбасс (39)

- Русская душа (33)

- Мудрость жизни (30)

- Память о войне (24)

- Дети Донбасса (22)

- Времена года (19)

- Поминовение (17)

- Философия жизни (14)

- Музыка осени (12)

- О Западе (8)

- Зима (6)

- Психология отношений (5)

- Патриотизм (5)

- Об Украине (4)

- Дети и война (3)

- Троица (3)

- Память (2)

- Народные праздники (2)

- Радоница (2)

- Духовное (141)

- Женский образ (74)

- Любовная лирика (86)

- О природе (17)

- О России (134)

- Образ мужчины (9)

- Осень (39)

- Родительская суббота (15)

- Стихи о матери (21)

- Стихи о танцах (24)

- Царственные мученики. (1)

- Православие (924)

- Страстная седмица (11)

- Радоница (10)

- Таинства (8)

- День Ангела, именины (5)

- Новомученики (1)

- Живопись, искусство (26)

- Иконы Божией Матери (217)

- Иконы святых (38)

- Кутья (1)

- Молитва (45)

- Небесные заступники (5)

- Поминовение усопших (38)

- Посты (21)

- Поучения (170)

- Православные сайты (2)

- Праздничные иконы (56)

- Проповедь (23)

- Прощеное воскресенье (13)

- Святые (152)

- Секты, псевдосвятые, псевдоиконы (1)

- Храмы, соборы, монастыри (2)

- Храмы, соборы и монастыри (44)

- Церковные праздники (145)

- Церковный этикет (7)

- Праздники (226)

- Святки (12)

- Благовещение (12)

- ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ (2)

- Вербное воскресенье (6)

- День защитника Отечества (13)

- День Победы (41)

- Крещение Господне (13)

- Масленица (21)

- Новый Год (22)

- Пасха (33)

- Рождество (36)

- Троица (7)

- Яблочный Спас (10)

- Притчи (101)

- Просьба о помощи, просьба молитв (2)

- Русский костюм (113)

- Головной убор (35)

- Женский костюм (74)

- Живопись (5)

- История костюма (80)

- Мужской костюм (22)

- Свадебный костюм (13)

- Украина (25)

- Юмор. (58)

-Музыка

- Стас Михайлов. Уходите.

- Слушали: Комментарии: 0

- Иеромонах Роман. В келии лампаду затеплю...

- Слушали: 43 Комментарии: 0

- Поль Мориа - Поль Мориа Падает снег.

- Слушали: 68074 Комментарии: 6

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 5415

Комментариев: 124

Написано: 6010

Соседние рубрики: Портреты(59), пейзажи(93), Натюрморты(5), Женский образ(39), Дети(14)

Другие рубрики в этом дневнике: Юмор.(58), Фитнес(0), Украина(25), Русский костюм(113), Рамочки(1136), Просьба о помощи, просьба молитв(2), Притчи(101), Праздники(226), Православие(924), Поэзия(1046), Полезная информация для дневника(50), Полезная информация(76), Поздравления(16), Поздравительные открытки(26), Пейзажи(19), Окружающий мир(44), Новогодние откоытки(1), Музыка(43), Личное(13), Кулинария(3), Клипы(150), История России(680), История(7), Искусство(69), Здоровье(101), Живопись(210), Духовный мир(538), Декоративно - прикладное искусство(210), Времена года(72), Ангелы(4)

Художник Александр Шевелев. Часть 1. |

Дневник |

Художник Александр Шевелев

Александр Шевелёв 1964 г. родился в селе Шереховичи Новгородской области. В 1984 г. закончил Ярославское художественное училище.

В 1992 г. закончил ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, факультет живописи, мастерская н.х. СССР Моисеенко Е.Е. и н.х. РСФСР П.Т.Фомина. С 1996 г. член союза художников России. С 1992 г. живёт и работает в Рыбинске. С 1989 г. участник областных и республиканских выставок.

Работы художника находятся в Рыбинском историко-художественном музее, музее города Молога, у Губернатора Ярославской области, в АО "Московит", всобственности НПО "Сатурн"(ОАО Рыбинские моторы), в Государственной Думе ФС РФ, частных собраниях Москвы, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Ярославля, а так-же в Германии, США, Финляндии, Швеции, Голландии.

В старом Рыбинске.

Осень на Крестовой

Сиреневый вечер в Рыбинске

Метки: пейзажи Художник Александр Шевелев живопись Александр Шевелев |

Художник Александр Шевелев. Часть 2. |

Дневник |

Метки: живопись художники пейзажи картины |

Художник Владимир Гусев. Дети. Часть 1. |

Дневник |

Художник Владимир Гусев родился в 1957г. в Московской области.

Учился в художественной школе у преподавателей В.Завгороднего, Б.Кельберера, А.Карякина.

Закончил Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова. Преподаватели: В.Цыплаков, А.Фомкин, В.Забелин.

Член союза художников России.

Участник многочисленных выставок в России и за рубежом.

Работы находятся в частных и корпоративных собраниях США, Франции, Финляндии, Италии, Германии, Бельгии, Турции.

Ряд работ художника был продан на художественных аукционах в России, во Франции, в Великобритании и в США.

.

На мостике.

Отдых (4).

Метки: художники картины пейзажи портреты дети |

Живопись художника Владимира Гусева. |

Дневник |

Художник Владимир Сергеевич Гусев родился в 1957 году в Орехово - Зуево Московской области.

Учился в художественной школе у преподавателей В.Завгороднего, Б.Кельберера, А.Карякина. Закончил Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова. Преподаватели: В.Цыплаков, А.Фомкин, В.Забелин.

Член союза художников России. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом.

Работы находятся в частных и корпоративных собраниях США, Франции, Финляндии, Италии, Германии, Бельгии, Турции.

Ряд работ художника был продан на художественных аукционах в России, во Франции, в Великобритании и в США.

Отдых.

Отдых.

Метки: художники картины живопись пейзажи портреты |

Художник Андрей Рыбкин. Золотые купола России. |

Дневник |

Метки: живопись художники храм картины пейзажи |

Художник Андрей Рыбкин. Родная земля. |

Дневник |

Метки: живопись пейзажи художники картины |

Художник Алесандр Шилов. Монашество. |

Дневник |

Известный художник Александр Шилов.

Коренной москвич Александр Шилов родился 6 октября в 1943 году. Он рано лишился отца, и еще старшеклассником был вынужден перейти в вечернюю школу, чтобы по утрам работать грузчиком. В этом же возрасте начал проявлять склонность к живописи. В 1968 году Шилов поступил в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова и окончил его в 1973 году.Практически, в самом начале своего творческого пути, Александр Шилов избрал тот романтический стиль, каким он был у портретистов середины 19 века, во времена С. К. Зарянко и В.А.Тропинина, и отвергал всякие модернистские эксперименты. Именно поэтому, основной жанр художника трогательные, сентиментальные образы безымянных стариков, с тщательно выписанными морщинистыми лицами и узловатыми руками. Наиболее яркими примерами тому служат такие известные картины Шилова, как Старый портной(1971), Зацвел багульник(1980), Непобедимый(1982), Солдатские матери (1985), Забытый (1985).Другой крупный раздел в творчестве Шилова, вызывающий немало споров у критиков заказные портреты дипломатов, известных писателей, артистов, видных политических деятелей, представленные, главным образом, в атмосфере салонного изыска, внешнего лоска и покойной композиционно-колористической гармонии: И. К. Архипова (1974), М. Лиепа в балете Спартак (1976), балерина Л. И. Семеняка в Жизели (1980), С. Ф. Бондарчук (1983), С. В. Михалков (1984), Г. А. Зюганов (1995) и др.С середины 1980-х годов Шилов написал внушительную галерею портретов священников, иноков и инокинь, среди которых: В келье ( Матушка Паисия ) (1988), Архимандрит Тихон, настоятель Свято-Данилова монастыря (1989).Стиль художника, близкий манере старых мастеров, снискал большую популярность, став одним из знаменательных феноменов российской массовой культуры рубежа 20-21 вв. А в 1997 году даже вышла серия шоколадных наборов Галерея А.Шилова.Александр Шилов с успехом участвует в самых разных выставках вот уже более 35 лет. Его работы выставляются не только в городах России, но и в Париже, Лиссабоне, Торонто, Токио, Белграде и Кувейте.

За монастырской стеной 1992 год

Первая зелень 1991 год

Метки: художники картины портреты Александр Шилов монашество |

Русская живопись. Художник Антропов Алексей Петрович. |

Дневник |

Антропов Алексей Петрович

(1716-1795)

Алексей Петрович Антропов — выдающийся русский живописец-портретист, автор монументальных росписей, академик Императорской Академии Художеств

В какой бы области ни работали представители семьи Антроповых, их с уверенностью можно назвать мастерами своего дела.

Отец семейства Петр Яковлевич, обучившийся слесарному и инструментальному ремеслу у своего отца, слесаря Оружейной палаты Якова Савинова «сына Антропова», отслужил 12 лет солдатом лейб-гвардии Семеновского полка, участвовал во многих военных походах Петра I, в том числе и в Полтавской битве. Вернувшись к мирной жизни, работал при Санкт-Петербургском оружейном дворе, позже в Канцелярии от строений, куда поступили и четыре его сына. Старший Степан пошел по стопам отца, Иван стал часовым мастером, а Алексей и младший Николай обучались искусству живописи.

Алексей Антропов с молодости отличался трудолюбием и добросовестностью — эти наследственные качества были присущи нескольким поколениям мастеров Антроповых.

С 1732 г. его учителями становятся француз Л.Каравакк, много лет живший в России, а позже А.Матвеев, М. Захаров и И.Вишняков, поочередно возглавлявшие «живописную команду» Канцелярии от строений, в которой до открытия Академии художеств учились и служили практически все русские художники. В 1739 г. Алексей Антропов был зачислен в штат Канцелярии с довольно солидным по тому времени окладом — 120 рублей в год.

В составе команды Вишнякова он исполнил немало монументально-декоративных росписей в духе западного барокко: в Зимнем (1744-1745 гг.), Летнем (1748 г.), Царскосельском (1749 г.) и других дворцах, а в 1750 г. был отозван в Оперный дом, где писал декорации под руководством итальянских мастеров Д.Валериани и А.Перезинотти.

Судить о степени художественного достоинства тех работ сейчас трудно, так как большинство из них не сохранилось. Однако можно предположить, что Антроповым остались довольны, поскольку ему поручили весьма серьезный заказ

В 1752 г. Антропов получил заманчивое предложение ехать в Киев для исполнения живописных работ в построенном по проекту Ф. Растрелли архитектором И. Мичуриным Андреевском соборе. Произведенный тремя годами раньше в подмастерья, художник надеялся тем самым обрести некоторую свободу творчества и в дальнейшем претендовать на более почетную должность мастера.

К тому же к этому времени он зарекомендовал себя как опытный и умелый живописец, не лишенный организаторских способностей и настойчивости в достижении цели. До сих пор не решен вопрос, кисти одного или нескольких авторов принадлежат многочисленные изображения, украшающие собор. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что помимо росписей кафедры, купола и образов Девы Марии и архангела Гавриила из царских врат Антропов исполнил также икону «Успение Богоматери» и запрестольную алтарную картину «Тайная вечеря». Именно картину, так как его образы апостолов — «земные», почти простонародные, даже решение композиции напоминает схему парадного портрета — ниспадающие драпировки с кистями и колонна в глубине. К сожалению, церковь была заброшена сразу по окончании работ в ней и освящалась только в 1767 г., что пагубно сказалось на сохранности живописи.

Несмотря на предельную загруженность, художник в этот период охотно писал также и портреты по старым образцам, оттачивая свое живописное мастерство. Среди них несколько схожих между собой портретов императрицы Елизаветы Петровны (1753 — 1755 rr.).

Три года, прожитые в Киеве, укрепили авторитет Алексея Петровича как незаурядного живописца, а также позволили ему доказать свое право на самостоятельность. Высокой оценкой работы Антропова послужило последовавшее в конце 1755 г. приглашение в Москву для росписи по эскизам П. Градицци и С. Горяинова плафонов в Головинском дворце, где нередко гостила сама императрица.

1758 г. застал художника уже в Петербурге. Начинался новый период творчества Антропова, полный исканий и надежд, желания усовершенствовать свое мастерство и добиться признания, период расцвета его таланта живописца-портретиста.

По возвращении в северную столицу Алексей Петрович вновь поступил в распоряжение Канцелярии от строений, что само по себе вряд ли могло удовлетворить привыкшего к самостоятельной деятельности художника.

Шестилетнее отсутствие обусловило некоторое «отставание» Антропова от столичных живописцев, мастерство которых за это время весьма и весьма возросло. В это время ему было уже за сорок и он пользовался уважением и известностью. Однако, он справедливо не числился среди мастеров первого ранга. Чувствуя настоятельную потребность продолжить свое образование, особенно в области писания портретов, Антропов обратился к системе частных уроков.

Своего рода экзаменом на звание портретиста стало для Антропова изображение в 1759 г. статс-дамы Анастасии Михайловны Измайловой. Эта работа художника заслужила похвалу Ротари и принесла Антропову славу одного из лучших русских портретистов, повышение жалованья и чин подпоручика.

Вслед за этим полотном художник в течение последующих двух лет создал целую галерею замечательных портретов, в том числе архиепископа С.Кулябки, княгини Т.А.Трубецкой, духовника императрицы Ф.Я.Дубянского и других.

Среди мужских камерных портретов работы Антропова следует отметить «Портрет казацкого атамана Ф. И. Краснощёкова». Герой Семилетней войны, полный энергии и жизненной силы, изображен в манере, характерной для украинских портретов XVIII столетия, что неудивительно, так как Антропов провел в Малороссии несколько лет и, безусловно, был знаком со своеобразным искусством местных портретистов.

В конце 1759г., по протекции фаворита Елизаветы Петровны, образованного вельможи И.И.Шувалова , Антропов был принят в качестве живописного мастера в Московский университет, при котором предполагалось сперва учредить и Академию художеств.

Но так как это не состоялось, тот же Шувалов помог художнику в 1761 г. получить назначение в святейший правительствующий Синод на место надзирателя за живописцами и иконописцами. В его обязанности входило писать и поправлять иконы, исполнять портреты, рисовать чертежи внутреннего убранства церквей, а также обучать новых мастеров.

В 1762г. Алексей Петрович был занят изображением Петра III, царствовавшего не более полугода и даже не удостоившегося коронации. Зато его парадных портретов одним только Антроповым было исполнено несколько, не считая эскиза, который в художественном отношении стоит гораздо выше. Вообще живописец нередко повторял свои работы, внося некоторые изменения. Так было и с портретом Ф.Я.Дубянского и другими.

К торжествам, посвященным вступлению на престол императрицы Екатерины II в том же 1762 г., художник вместе с подмастерьем (Д.Левицким) подготовил 8 портретов ее величества для триумфальных ворот, поставленных в разных частях города.

Ещё один портрет государыни Антропов написал для Троице-Сергиевой лавры и впоследствии не раз возвращался к образам царской семьи и близких к ним лиц, исполняя заказы Синода «для поднесения высочайшим особам». В большинстве своем эти работы были копиями с собственных оригиналов или картин других мастеров.

Пребывание Антропова в Москве, выполнявшего многочисленные заказные портреты, затянулось до середины 1763г. Когда же художник вернулся в Петербург, оказалось, что свою должность при Синоде он практически потерял. Предприняв отчаянную попытку определиться «к одним портретным делам» в ведомство придворной конторы и не получив на то «милостивого соизволения», Алексей Петрович был вынужден вновь хлопотать о восстановлении в штате Синода. Но только к концу 1765 г. его хлопоты увенчались успехом, и Антропов был окончательно утвержден в прежней должности с выплатой всего причитавшегося ему жалованья.

В 1765 г. у Антропова было 8 учеников, позже в его доме постоянно проживала большая группа воспитанников, которых он обучал самостоятельно; многие из них остались неизвестными, однако двое не только прославили своего учителя, но и вошли в историю русского искусства — это Д.Г.Левицкий и П.С.Дрождин.

В самом конце 1789 г. на первой странице «Санкт-Петербургских ведомостей» появилось объявление Антропова об открытии частного училища во флигеле его собственного дома, где уже в первый год занималось 119 человек. Постепенно училище расширялось, а после смерти художника и его жены, по завещанию Алексея Петровича, разместилось в самом двухэтажном доме художника. Просуществовав еще многие годы, оно явилось своеобразным памятником замечательному русскому живописцу.

Антропов скончался от горячки в Петербурге и был похоронен в Александро-Невской лавре. Надгробная плита на его могиле сохранилась до наших дней. На ней надпись:

«В надежде воскресения погребен на месте сем раб Божий коллежский асессор и живописи художник Алексей Петрович Антропов. Родился 1716 г. марта 14 дня. Скончался 1795 года июня 12 дня. Жития его было 79 лет 2 месяца и 28 дней».

«Портрет императрицы Елизаветы Петровны»

Середина XVIII в. Середина XVIII в.

Холст, масло. 82,2 х 67

Государственный Русский музей

Санкт-Петербург

Метки: живопись портреты художники |

Художник Константин Разумов. Дети. |

Дневник |

Метки: живопись дети художники портреты Константин Разумов картины |

Художник Владимир Гусев. Дети. Часть 2. |

Дневник |

Метки: живопись пейзажи портреты дети художники картины |

Художник Нагорнов Владислав Анатольевич. Женские портреты. |

Дневник |

Нагорнов Владислав Анатольевич (род. 1974)

Живописец, закончил Пензенское художественное училище им К.А..Савицкого затем Российскую Академию Живописи Ваяния и Зодчества.

Член Союза художников России с 2001г.

Постоянный участник общероссийских выставок и зарубежных аукционов.

Работы художника находятся в частных и корпоративных коллекциях России и за рубежом.

|

«Барыня-Сударыня»

|

«Барыня-Сударыня»

Метки: живопись художники портреты женский образ картины |

Русский костюм в живописи Константина Маковского. |

Дневник |

Русский костюм в живописи Константина Маковского

Одним из самых известных и талантливых русских живописцев второй половины 19 века, который воспел в своих полотнах русскую старину, является Константин Егорович Маковский (1839-1915 гг.). Он написал великое множество ярких картин боярской Руси 17 века. Его красавицы «боярышни» наряжены в красочные русские одежды и дивные головные уборы, и украшены роскошными серьгами и ожерельями той далёкой эпохи, которые прорисованы с поразительной детализацией. Его картины настолько точны в воспроизведении обстановки того времени, что способны заменить десятки учебников, и написаны с такой любовью к русской культуре, что воодушевляют не только на любование ими, но и вызывают стремление узнать и полюбить богатейшее наследие наших предков. Не многим известно, что источником этой точности и убедительности является его давнее и страстное увлечение – коллекционирование предметов русской (и не только) старины, которым он занимался всю свою жизнь.

Об этом рассказывает статья Надежды Большаковой «Константин Маковский – коллекционер», отрывки из которой мы предлагаем Вашему вниманию.

«…Пристрастие это имело семейные корни. Егор Иванович Маковский, отец художника, являясь большим любителем искусства, был одним из крупных коллекционеров в Москве второй четверти XIX века. Он собирал произведения изобразительного искусства, преимущественно старинную гравюру.

К.Е. Маковский унаследовал собирательскую увлечённость отца, однако в его коллекционировании преобладали иные интересы. По определению сына живописца, известного художественного критика Сергея Маковского, – это была «красивая старина», которую, по его мнению, отец «безостановочно покупал… со вкусом знатока, но без особого разбора – и нужное, и ненужное, и то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины, и то, что просто «понравилось» своим изяществом, своеобразием или вычурой, и что можно было куда-нибудь пристроить в жилых комнатах и мастерских».

Начало коллекционированию было положено в 1860-е годы и неразрывно связано с творческой деятельностью молодого художника, когда вырученные за продажу первых картин деньги он стал вкладывать в приобретение «красивой старины».

По словам его сына, Маковский пополнял коллекцию «...чуть ли не ежедневно скитаясь по антикварам в поисках древностей русских и нерусских, на толкучке Александровского и Апраксина рынков».

Ещё об одном из источников рассказывает, вспоминая своё детство, дочь художника Е.Лукш-Маковская: «Пришла продавщица старины из Александровского рынка, еврейка: известная старьёвщица, с помощницей, скупает со всех концов России сохранившиеся старинные уборы, а больше с севера, и для Константина Егоровича – уж постарается. И ставятся уже ларцы, развязывается большой узел, и прямо на блестящий паркет зала, против света больших окон на Неву падает с её рук целый поток материй, ложатся ломаными складками старинные платья, парчовые «кусочки». Оживлённо совещается папа с матерью, но увлекается и, жадный до каждой тряпицы, забирает зачастую всё, так ценил он русскую древность, был знатоком и не скупился на такие покупки».

Основная часть русской коллекции была собрана в столовой. Её изображению отведено значительное место в главе «В комнатах» воспоминаний Елены Маковской: «Громадный старинный стеклянный шкаф чёрного дерева во всю стену с витыми колоннами – полон развешанных и расставленных старинных боярских костюмов: парча, разноцветные сарафаны, жемчугом унизанные поручи, кокошники в мелких жемчужных кружевах. Чудно светятся, цветятся узорчато роскошные уборы, поблёскивают матово-голубым, розово-золотым шёлком и серебром… На карнизе камина старинная домашняя утварь – красота! Серебряные ковши, кубки раковинные, рукомойники, опахала – все любимые предметы отца – боярских времён. Он их отыскивал, собирал, изображал на многих своих картинах, свою русскую, настоящую преемственную старину».

Наиболее ценными его приобретениями были коллекции русских ларцов с резьбой по кости и русского костюма (особенно кокошников и головных уборов). О том, как художник использовал их в своей работе, рассказывает писательница Е.М. Фортунато, которую тот пригласил в качестве модели: «Маковский молча снял с меня шапочку и… вытащил шпильки из моей причёски. Волосы рассыпались по плечам. Оглядев меня… Маковский стал заплетать косу, и я удивилась, как ловко он это делает. Покончив с косой, достал из венецианского резного шкафчика великолепный голубой штофный боярский сарафан с самоцветными пуговицами и голубую повязку с жемчужными поднизями. По-прежнему молча он повёл меня к венецианскому гранёному трюмо, накинул на меня сарафан поверх платья и надел мне на голову повязку. Ни слова не говоря, он поворачивал меня то так, то этак. И смотря то на меня, то в зеркало, щурил глаза…». Отметим, что женские образы в национальном костюме в XIX веке становились способом выражения национальной идеи в русском искусстве и связаны с поисками национального идеала женской красоты.

Исторические атрибуты в сочетании с занимательностью сюжетов, живостью образов, воплощённых в полотнах художника с присущим ему живописным мастерством и артистизмом, вызывали в зрителях горячий интерес. Через картины Маковского они приобщались к культуре предков и познанию российской истории.

Дочь художника вспоминала: «…Прилегало к мастерской ещё помещение, отделённое занавесом, вроде… сцены, ниже потолком… В мастерской с прилегающей «сценой» родители устраивали временами музыкальные вечера, ставились роскошные «живые картины» из боярского быта… Тогда весь коридор из квартиры и лестница «чёрного хода» обвешивались гобеленами и освещались. Приглашённые (до 150-ти человек) на эти прославившиеся вечера подымались в мастерскую-театр. Тогда-то извлекались все боярские наряды, музейные вещи, кокошники в жемчугах… Представители старых родов, потомки тех же бояр, ловко и красиво облачались в парчовые и бархатные одежды… Изображались, группировались картины отца – «Свадебный пир», «Выбор невесты». Отец так любил боярский быт, что было ему дорого ещё и живым создать его. В этом не только понятный восторженный каприз, но и предугадывание увлекательной полезности для своего искусства».

К началу ХХ века за Маковским прочно закрепился статус крупнейшего коллекционера. Он начинал свою собирательскую деятельность как художник, увлечённый красотой предметного мира, а заканчивал – как знаток и крупный специалист в области русской старины, стремившийся сберечь художественное достояние России. Долгое время занимаясь собирательством, общаясь с крупными историками и коллекционерами, он приобрёл обширные познания в этой области. Поэтому неслучайно в 1915 году, когда, как писали газеты, «вопрос о русской старине был поставлен особенно остро и с любовью исследуется», художник становится членом Общества возрождения художественной Руси, важнейший задачей которого было изучение, сохранение и пропаганда русской старины.

Маковский не без основания гордился своим собранием. Он с удовольствием, как некогда его отец Егор Иванович, показывал свою коллекцию, вещи предоставлял на выставки. Одной из последних была «Выставка церковной старины», устроенная Музеем при Училище технического рисования барона Штиглица весной 1915 года. И вряд ли он мог даже представить, что коллекция, собиравшаяся с любовью в течение более полувека, занимавшая столь важное место в его жизни и искусстве, и сама по себе уже ставшая отражением целой эпохи в русской культуре, совсем скоро будет пущена с публичных торгов.

В начале марта 1916 года в Петроградских газетах появились объявления о «богатом» аукционе «имущества, оставшегося после смерти знаменитого художника и коллекционера профессора Императорской академии художеств Константина Георгиевича Маковского». Прошло всего полгода как художника не стало в результате трагического случая. Сбитый уличной пролёткой на одной из улиц Петроградской стороны, он получил тяжёлую травму головы, от которой 17 сентября 1915 года скончался. В каталоге, сопровождавшем аукцион, перечислено 1100 предметов.

Столичным музеям – Русскому музею Императора Александра III, Эрмитажу и Музею Училища технического рисования барона Штиглица было предоставлено право отбирать вещи для пополнения своих собраний ещё до начала аукциона. Затем подключились московские музеи. Несмотря на то, что право первого приобретения принадлежало петербургскими музеям, в некоторых случаях москвичи опережали их, и по этому поводу местные газеты жаловались: «…представители московских антикварных фирм и музеев специально приехали на аукцион для скупки старинного серебра, кубков, икон, платьев, ещё не проданных Петроградским музеям. Все эти вещи уходят в Москву. Почти за бесценок куплен москвичами подлинный костюм шута XVII века… Кубки, ковши, бокалы и чарки переходят в руки видных московских коллекционеров». Рис. 221. К.Е. Маковский. Фото. 1900-е.

Лишь небольшие фрагменты коллекции Маковского оказались в музеях. Ряд предметов приобрёл Русский музей Императора Александра III. Они поступили в собрание Этнографического отдела (ныне Российский этнографический музей). Сюда попали разнохарактерные экспонаты: русская деревянная мебель, кованые и костяные ларцы, подсвечники, детали парадного женского костюма, пряничные доски, медная и деревянная посуда. Именно их мы узнаём в полотнах художника. Всего по списку, хранящемуся в Русском отделе музея, в его собрание с аукциона поступило более 20 вещей. Лучшие из них занимают постоянное место в экспозиции Этнографического музея…»

http://www.peshera.org/khrono/khrono-17_2.html#01

Русь! Сергей Курицын. |

Это цитата сообщения Трииночка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русь! Сергей Курицын.

Сергей Курицын. "Родина"

Не могла пройти равнодушно мимо работ Сергея Курицына. Сложилось такое впечатление, что этот художник побывал в наших краях, а именно там, где я это все видела, проходила, бегала по этой тропинке, шла околицей, бродила по полям, лугам с разнотравьем. Даже церквушка так знакома, и стога сена, и обледенелый колодец, и хрустящий снег на узкой тропинке, и осенний лес, и алеющая рябина среди снега. И бабушка в красной, нарядной юбке, которая вышла встречать меня....

При дороге ивы, ивушки стояли.

То сплетали косы, то их расплетали,

Кланялися ветрам вслед лозою тонкой,

Метки: художники пейзажи природа поэзия |

Русский костюм в живописи Сергея Сергеевича Соломко. |

Дневник |

Теперь мы расскажем об одном талантливом русском художнике, в своих работах воспевшем Русь. Его имя Сергей Сергеевич Соломко (1855 (1867)-1928) – график, акварелист. Родился в Санкт-Петербурге в семье генерала. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1883-87) и Петербургской Академии художеств (1887-88). Виртуозно рисовал акварелью исторические и аллегорические сюжеты, сцены из боярской жизни и иллюстрации к русским сказкам.

Работал для многих журналов, издательств и театров, а также для Императорского фарфорового завода, создавал миниатюры для ювелирной фирмы Фаберже, иллюстрировал произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. По его рисункам были выпущены серии открыток: женские головки в русских уборах различных эпох, серия «Москва в XVII столетии», цикл исторических аллегорий: «Век Великого Петра», «Век Фелицы», «Эпоха императрицы Марии», «Блаженной памяти 1812 года», картины боярской жизни.

В 1910 г. получил богатое наследство и поселился в Париже. Продолжал писать акварели, иллюстрировать книги парижских издательств и создавать серии открыток на темы русской старины. Именно по его работам за рубежом судят об образе русской красавицы.

В 1921 году участвовал в выставке «Художники Императорской Академии художеств Петрограда». Был членом Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже, которое в 1927 году, в связи с его тяжёлым заболеванием провело несколько благотворительных вечеров в его пользу. Умер Сергей Сергеевич Соломко в Русском старческом доме, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа. Предлагаем выдержки из статьи Александра Шестимирова «Сергей Соломко, генерал от декадентства» о творчестве художника.

Метки: русский костюм история костюма живопись русский костюм в живописи |

Художник Михайлов Игорь. Пейзажи. |

Дневник |

Михайлов Игорь Юрьевич, родился в 1963г., в городе Магдебург. В 1980г окончил cреднюю школу №6 в г. Алма-Ата.

Овладев азами живописи в школе, далее занимался самостоятельно. Увлёкшись пейзажем изучал творчество таких мастеров как Шишкин И.И., Щербаков Б.В., Саврасов А.К. и многих других художников.

Часто выезжая на этюды, стремится остаться верным природе и вместе с тем увидеть в её будничной повседневности что-то необыкновенное, прекрасное и светлое…

Его картины находятся в частных коллекциях многих стран мира, таких как США, Германия, Израиль, Великобритания и т.д.

Картины пишет в реалистичной манере, маслянной краской на холсте.

Церковь Покрова

Осенний парк

Метки: художники живопись пейзажи природа |

Мундиры русских войск - Киль Лев Иванович 1815 год. |

Это цитата сообщения Veralex [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мундиры русских войск-Киль Лев Иванович 1815 год.

Киль Лев Иванович (Людвиг Карл ) ( 1798-1850 ) генерал-

майор Свиты Его Императорского Величества,художник,

почётный общник Петербургской Академии художеств.

Родом из дворян Курляндской губернии.Участвовал во 2-ом

походе во Францию.В сентябре 1815 года был оставлен в

Париже с "особым поручением"-для создания серии гра-

вюр с изображением российских войск.За период 1815-

1819 им было выполнено свыше 70 акварельных рисун-

ков,представляющих различные рода войск и оружия российской армии,которые затем были гравированы

особым способом(техника лависа).Большая часть рисун-

ков была выполнена с натуры,другая-на основе сведений,

представленных Главным штабом.В 1819 году Л.И.Киль вернулся в Петер-

бург,где продолжил и завершил эту работу,которая увидела свет под названием:

"Мундиры российской армии,рисованные и раскрашенные в Главном штабе

Его Императорского Величества".В четырёх частях этого труда содержалось

703 раскрашенных гравюры.

Метки: русский костюм военный костюм декоративно - прикладное искусство |

Русский народный костюм в живописи. |

Дневник |

Сорока Григорий Васильевич (1823 – 1864). "Вид в имении Спасское Тамбовской губернии", 1840-е.

Владимир Егорович Маковский. Молебен на Пасху. 1887-1888 гг.

Калистов В.Е. Продажа кваса. 1862 г.

Н.П.Петров. Смотрины невесты. 1861 г.

Метки: живопись народный костюм русский костюм картины художники |

Художник Куликов И. С. Портреты. |

Это цитата сообщения Алефтина_Рыжкова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

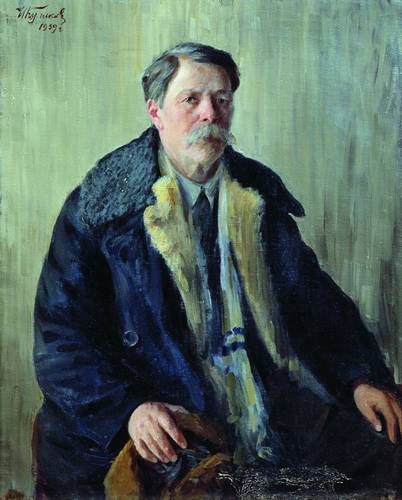

ХУДОЖНИК КУЛИКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ. ПОРТРЕТЫ.

Автопортреты 1896 г., 1939 г.

Живописец и педагог, автор портретов, пейзажей и картин на темы русского быта Иван Семенович Куликов родился 1 апреля 1875 года в городе Муроме в крестьянской семье. Начальное художественное образование получил (1893—1896) в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, где его учителем был известный живописец и рисовальщик Э.К. Липгарт. Еще более повезло юноше на учителей в Академии художеств (1896—1902): среди них были В.Е. Маковский и И.Е. Репин. Кстати, академистом И. Куликов под руководством И.Е. Репина принимал участие в качестве "подмастерья" в его работе "Заседание Государственного совета..."

В 1902 году молодой живописец заканчивает Академию, получив за картины "В крестьянской избе" и "Портрет архитектора В.А. Щуко" золотую медаль, звание художника и право на поездку за границу за счет Академии. Трехлетняя командировка в Италию и Францию пошла на пользу молодому И.С. Куликову. В 1904 и 1912 годах он удостаивается премий на конкурсах Общества поощрения художеств, в 1905 получает серебряную медаль на Всемирной выставке в Льеже, в 1915 году ему присуждают звание академика живописи.

С 1919 года Иван Семенович работал в Муромском музее, который в настоящее время является одним из самых важных во Владимирской области. В течение долгого времени Иван Куликов был руководителем художественного отдела. Художник очень активно собирал из заброшенных, обреченных на уничтожение и разграбление дворянских усадеб и дворцов картины, скульптуры, рисунки, предметы прикладного искусства, книги, архивные документы, исторические реликвии.

Именно Иван Куликов спас уникальные коллекции графов Уваровых в Карачарове.

Умер Иван Семенович Куликов 15 декабря 1941года в Муроме.

В доме Ивана Куликова, построенном его отцом, где семья художника жила с 1885 года, в 1947 году был открыт мемориальный Дом-музей Ивана Куликова. В 2007 году местные власти решили музей закрыть, все экспонаты из него были переданы в Муромский историко-художественный музей. Сейчас дом художника является частной собственностью потомков Ивана Куликова.Самые известные картины Куликова Ивана Семеновича.Наиболее известными картинами Ивана Куликова являются: «Ярмарка» (1910), «Портрет крестьянки» (1910-е), «Зимним вечером», «Портрет Александра III», «Портрет моей матери (1903)», «В крестьянской избе», «Ярмарка в Муроме» (1910—1912), «В русском наряде» (1916).

В русском наряде. 1916

Полевые цветы(фрагмент). 1919

Девушка с туесом. 1912

Метки: живопись художники портреты картины |

Православная Россия от художника Юрия Пантюхина. |

Это цитата сообщения BARGUZIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Православная Россия от художника из Спб Юрия Пантюхина)))

Православная Россия в работах художника из Спб Юрия Пантюхина!

Юрий Пантюхин в настоящее время является профессором проживающем в Санкт-Петербурге. Преподает в государственном университете архитектуры и строительства Спб. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Является действительным членом Союза художников России, постоянным участником различных выставок, начиная от городских кончая международными. В этой подборке собраны работы художника, где он воспевает всю красоту православной России и удивительную красоту древних русских городов.

Метки: художники пейзажи храм живопись |

Зимняя дорога и охота в живописи Николая Егоровича Сверчкова. |

Дневник |

Сверчков Николай Егорович (1817-1898)

Знаменитый русский художник Николай Егорович Сверчков происходил из семьи работника царских конюшен. Окончил Воспитательное училище при Академии художеств. Писал лошадей по заказам заводчиков. Официальный художник Хреновского и Чесменского государственных конных заводов. Был вольнослушателем Академии художеств. В 1852 году за картину "Помещичья тройка" он получает звание академика "живописи портретной и народных сцен", а в 1855 году за картину "Дорожные" - звание профессора. Изображал лошадей, собак, охотничьи сцены, обыгрывая их в любом живописном жанре. Он был очень знаменит: его работа "Возвращение с медвежьей охоты" (1863) была приобретена Наполеоном III, а "Выезд царя Алексея Михайловича" (1864) - Александром II. Работал также в историческом жанре, писал батальные сцены, самая известная из них - "Переход гвардии через Балканы" (1879) - была посвящена событиям русско-турецкой войны.

Художник вошёл в большую известность, производя множество картин и рисунков, изображающих породистых лошадей, собак, охотничьи сцены, ухарские тройки, жанровые сюжеты с участием лошадей среди зимних пейзажей.

С особой теплотой Сверчков пишет пейзажи. Он тонко чувствует неяркую красоту российской природы и стремится передать ее в своих картинах. Особенно поэтичны его зимние пейзажи с мерцающим зимним светом, снежным маревом или метелью, сквозь которую пробиваются усталые кони.

Труден и опасен зимний путь. Порой сквозь сугробы,снежные бураны и метели пробиваются усталые кони и путники. Знаменитая русская тройка впервые появилась именно на картинах Николая Егоровича Сверчкова. Его тройки бегут по необозримым просторам России, с глубокими снегами, жестокими снежными буранами, вселяющими ужас в душу путника, по степи и глухим лесным проселкам, по пыльным дорогам и снежным полям, в дождь и метель, при восходе и закате солнца, в туманное утро и морозный вечер, днем и ночью.

На полотнах художника дорога – один из символов национальной жизни, национального русского характера, которые отражаются в отношении к дороге, в любви россиян к быстрой езде. Дорога - место ежедневного, безрадостного и тяжелого труда ямщика – могла быть не только скучной, но и страшной, так как его подстерегали в дороге голод, холод и даже самая смерть. Поэтому у Николая Егоровича Сверчкова так правдивы образы неистовых зимних бурь.

Нелегкой доле ямщиков посвятил художник цикл картин конца 1850-х гг.: "Тройка в степи" (1856), "В метель" (1857) и др. Немалое место в его творчестве занимали и сцены из охотничьей жизни: "Зимняя охота", "Беркутова охота, бывшая в Москве" (обе 1856), "Эскизы охоты" (1857-58). Все они отличаются тонким пониманием русского пейзажа.

Работы художника хранятся в ГТГ, ГРМ и других ккрупных музейных собраниях .

Ямская тройка на зимней дороге

1860-1870-е

Частное собрание

Метки: художники картины пейзажи зимняя дорога охота живопись |